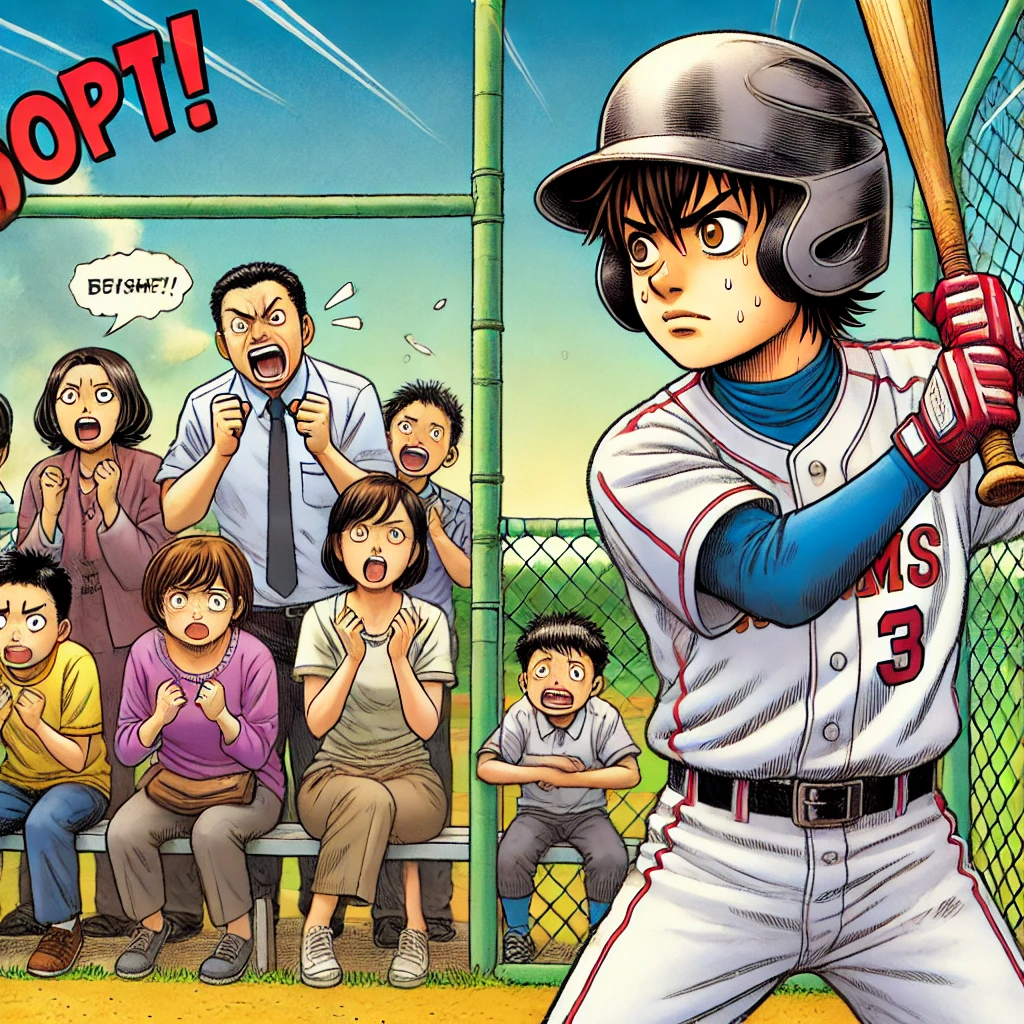

少年野球に熱心な親ほど、子どものために全力でサポートしたいと考えるもの。しかし、その気持ちが強すぎると、親が必死になりすぎてしまい、子どもにプレッシャーを与えたり、チーム内の人間関係にストレスを感じたりすることがある。

少年野球に熱心な親ほど、子どものために全力でサポートしたいと考えるもの。しかし、その気持ちが強すぎると、親が必死になりすぎてしまい、子どもにプレッシャーを与えたり、チーム内の人間関係にストレスを感じたりすることがある。

特に、勝利至上主義の環境では「もっと練習しなければ」「試合で活躍しなければ」という意識が強まり、親も無意識のうちに競争に巻き込まれてしまうことが少なくない。その結果、応援のはずが過度な介入となり、子どもが本来の楽しさを失ってしまうケースも多い。

では、どのようにすれば適切な距離感を保ちつつ、子どもの成長をサポートできるのか。本記事では、少年野球に関わる親が陥りやすい問題とその解決策を解説し、子どもがのびのびと野球を楽しめる環境をつくる方法を紹介する。親として適切な関わり方を知り、無理なく応援できるスタンスを身につけよう。

記事のポイント

- 親が必死になりすぎることで子どもに与える影響とそのリスク

- 少年野球で適切な親のサポートの仕方と距離感の重要性

- 勝利至上主義や競争意識が親や子どもに及ぼすストレス

- 子どもの成長を支えながら親自身も無理なく応援する方法

少年野球で親が必死になりやすい理由

- 親の期待が子どもへのプレッシャーになる

- 子どもの成長を願う気持ちが強すぎる

- 親自身が野球に熱中しすぎてしまう

- ライバル関係が親同士にも影響を与える

- 周囲の期待やチームの雰囲気に流される

- 勝利至上主義が親の負担を増やす

親の期待が子どもへのプレッシャーになる

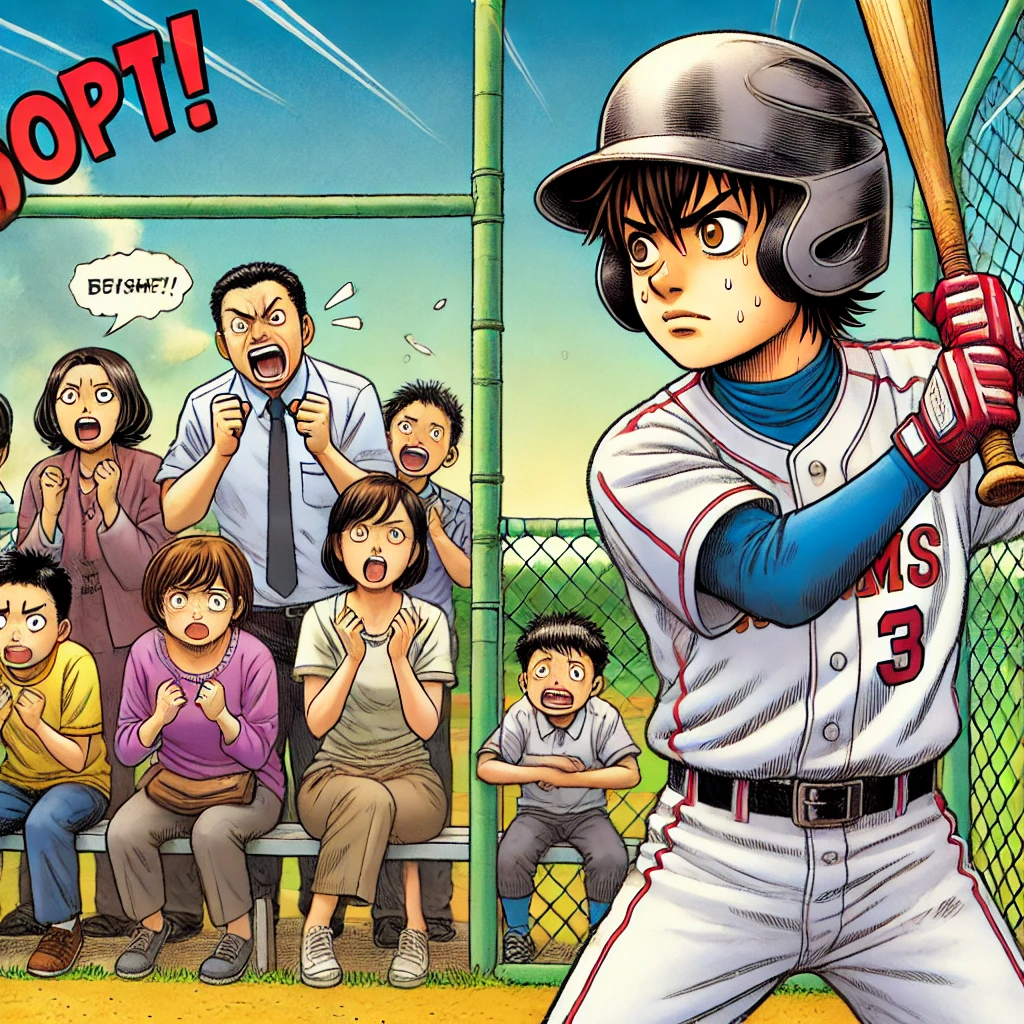

少年野球では、親が期待を寄せることが多い。しかし、その期待が子どもにとって大きなプレッシャーになることもある。例えば、試合でのミスを厳しく指摘されたり、結果を求められすぎたりすると、楽しんでいたはずの野球が苦痛に変わることがある。

一方で、親の期待が子どもの成長につながる場合もある。励ましや適切なアドバイスがあれば、子どもは向上心を持って努力できる。しかし、過度な期待は逆効果になることが多い。試合の勝敗ばかりを気にするようになり、本来の目的であるスポーツの楽しさや成長の機会を見失ってしまう。

これを防ぐには、子どもの気持ちを尊重することが大切だ。親は結果よりも努力の過程を評価し、成功だけでなく挑戦したこと自体を褒めるようにすると、子どもはのびのびと野球に取り組める。親の応援が、子どもにとって支えになるような接し方を心がけることが重要だ。

子どもの成長を願う気持ちが強すぎる

多くの親は、子どもが野球を通じて成長することを願う。しかし、その気持ちが強すぎると、子どもにとって負担になることがある。例えば、練習への参加を強要したり、成績が思うように伸びないと叱責したりすることで、子どもがプレッシャーを感じてしまう。

多くの親は、子どもが野球を通じて成長することを願う。しかし、その気持ちが強すぎると、子どもにとって負担になることがある。例えば、練習への参加を強要したり、成績が思うように伸びないと叱責したりすることで、子どもがプレッシャーを感じてしまう。

本来、スポーツは心身の成長を促すものであり、楽しむことも大切だ。だが、親が「もっと上手くなってほしい」「試合で活躍してほしい」と思うあまり、結果を求めすぎると、子どもは義務感でプレーするようになる。これでは、自主的に努力する姿勢が育ちにくくなる。

適度なサポートを意識することが大切だ。子どもの気持ちを尊重し、本人が楽しんでいるかどうかを確認する。必要以上に厳しくせず、努力する姿勢を褒めることで、無理なく成長できる環境を作ることができる。

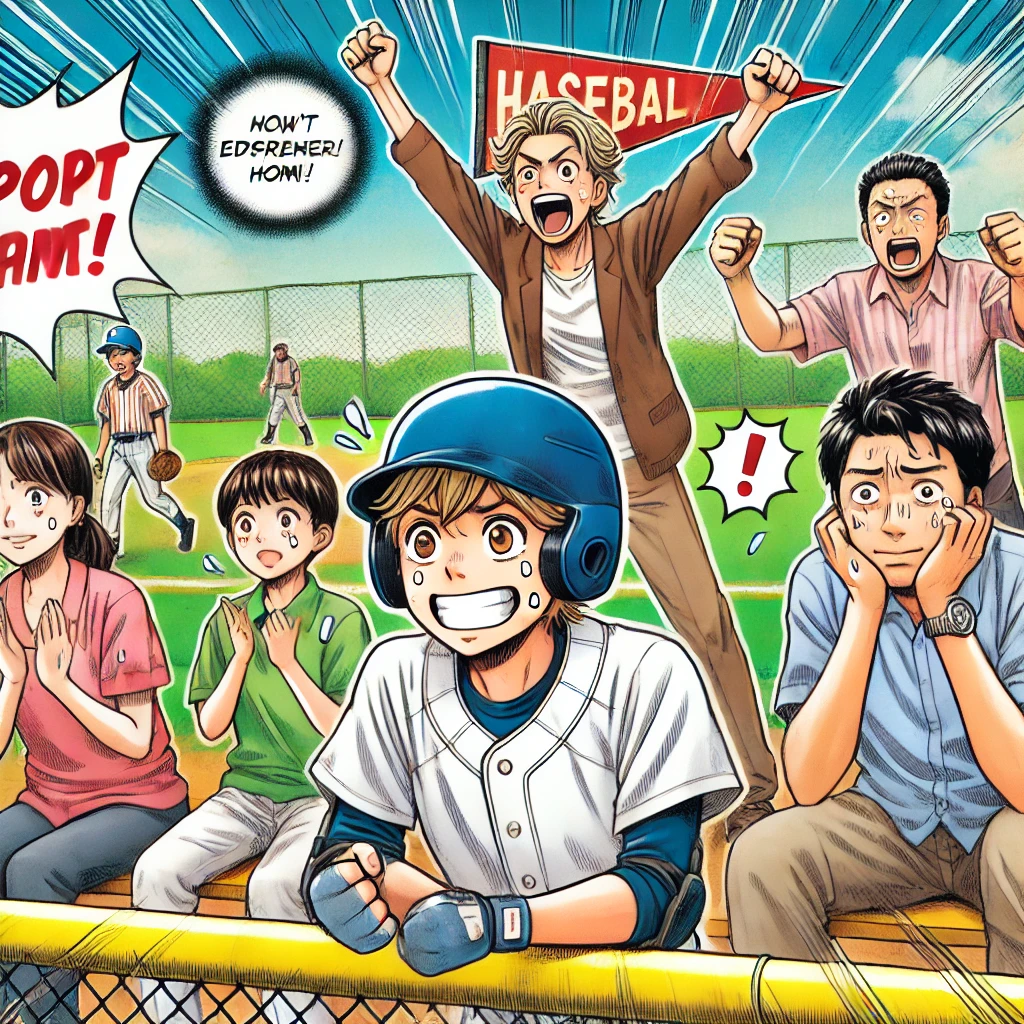

親自身が野球に熱中しすぎてしまう

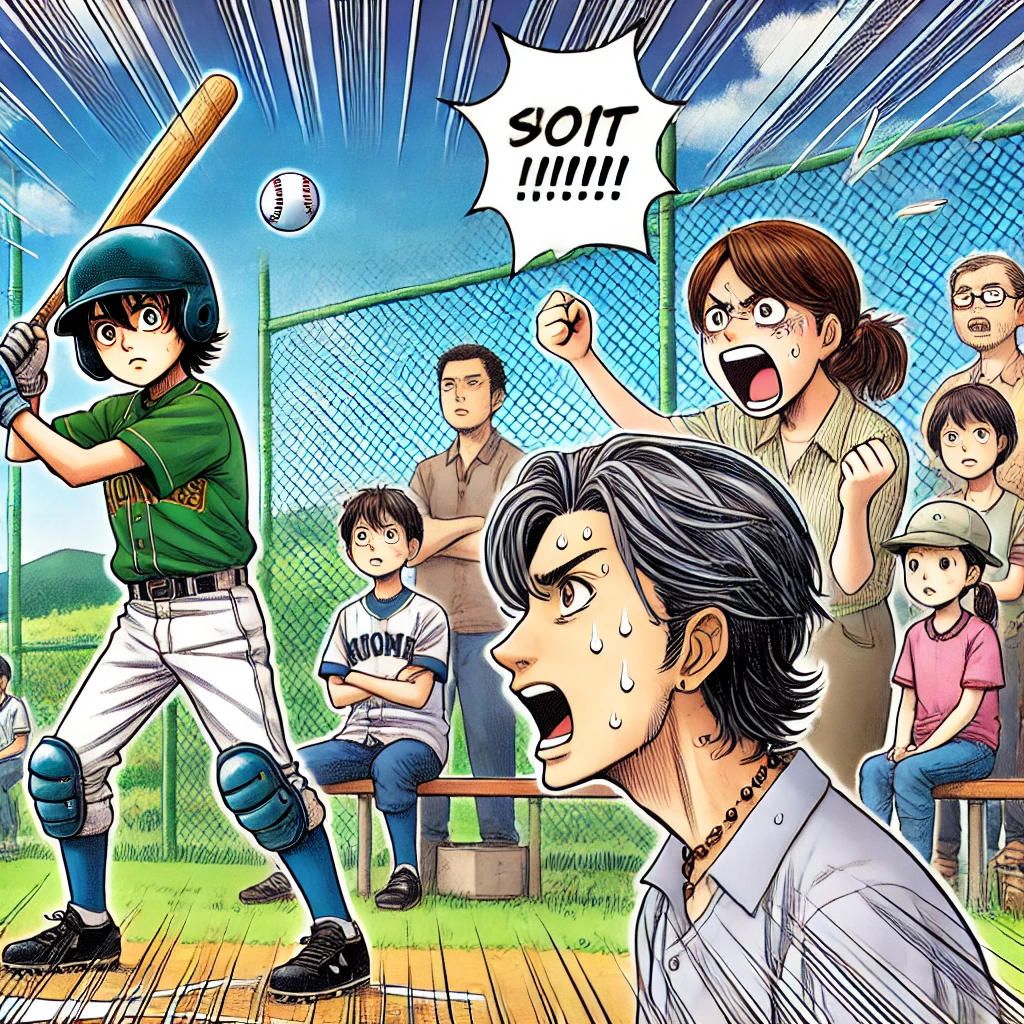

少年野球では、親が子ども以上に熱中してしまうことがある。応援が行き過ぎると、試合中のプレーに口を出したり、監督の指導に不満を持ったりすることも少なくない。これが原因で、チーム内での親同士のトラブルにつながることもある。

また、親の熱意が強すぎると、子どもが本来の楽しさを感じられなくなる場合もある。「親をがっかりさせたくない」「ミスをしたら怒られる」と感じるようになり、伸び伸びとプレーできなくなってしまう。野球が好きで始めたはずなのに、プレッシャーを感じる原因になってしまうこともある。

適度な距離感を保つことが重要だ。親はあくまでサポート役であり、子どもの主体性を尊重する姿勢が求められる。過度な介入を避け、チームや指導者を信頼することで、子どもが自分のペースで成長できる環境を整えることができる。

ライバル関係が親同士にも影響を与える

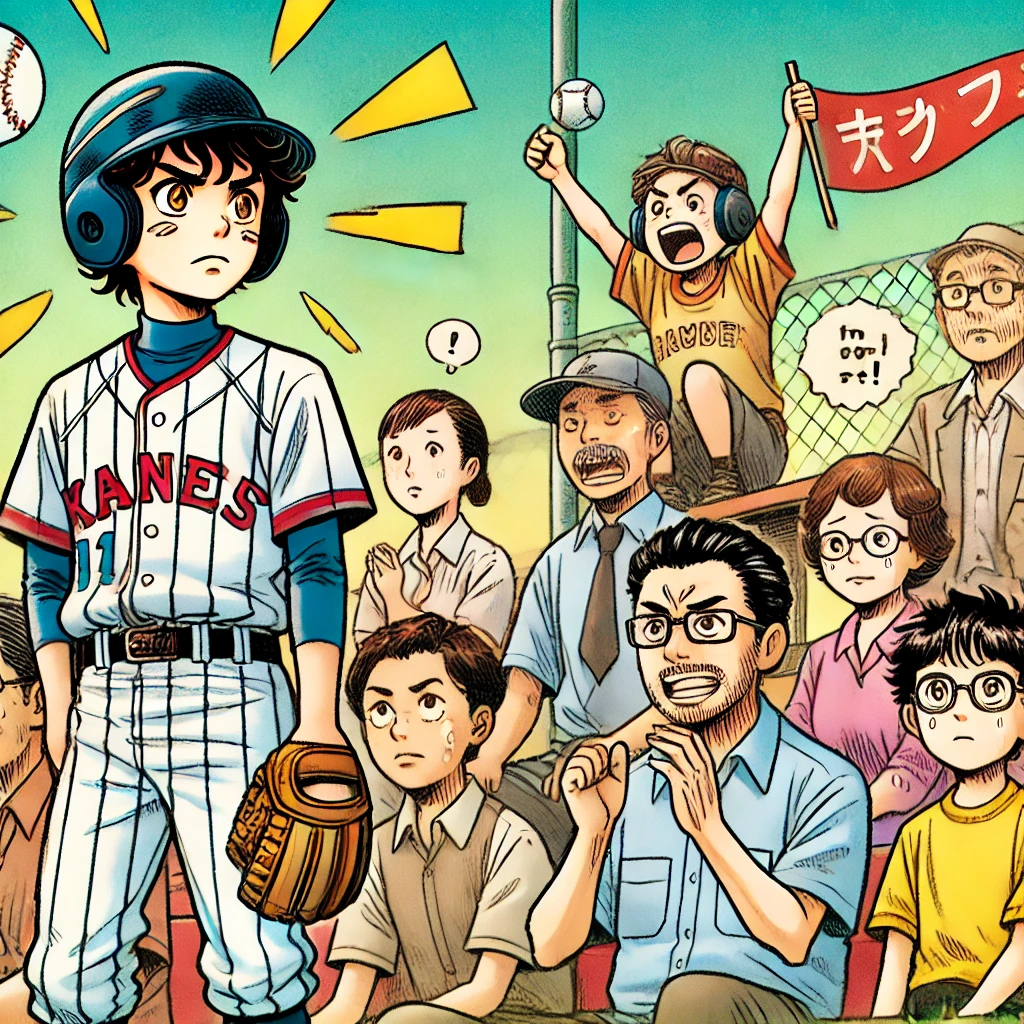

少年野球では、子ども同士の競争が自然と親同士のライバル関係にも発展することがある。レギュラー争いや試合での活躍が注目されると、親は我が子を応援するだけでなく、他の子どものプレーにも敏感になりやすい。

少年野球では、子ども同士の競争が自然と親同士のライバル関係にも発展することがある。レギュラー争いや試合での活躍が注目されると、親は我が子を応援するだけでなく、他の子どものプレーにも敏感になりやすい。

例えば、「あの子ばかり試合に出ている」「監督にひいきされているのではないか」と感じる場面もあるだろう。こうした思いがエスカレートすると、親同士の関係がぎくしゃくし、チームの雰囲気が悪くなることもある。特に、試合後の評価や指導方針について陰口が飛び交うと、子どもたちにも悪影響を与えかねない。

親が冷静な視点を持つことが大切だ。ライバル関係はあくまで子ども同士のものであり、親が必要以上に関与するべきではない。どの子どもも成長の過程にあり、試合の出場機会や実力には個人差がある。親がサポート役に徹し、前向きな姿勢で応援することが、健全な環境づくりにつながる。

周囲の期待やチームの雰囲気に流される

少年野球では、チーム全体の雰囲気が親の行動にも大きく影響する。特に、熱心な親が多いチームでは、「もっと練習させるべき」「試合には必ず応援に行くのが当たり前」といった暗黙のルールが生まれやすい。

例えば、他の親が自主練習を熱心にサポートしている姿を見て、自分もやらなければいけないと感じることがある。応援の熱量や指導への意見の出し方など、周囲に合わせることで、必要以上にプレッシャーを感じる場合もある。

親は無理をしないことが重要だ。周囲の行動に左右されるのではなく、自分の家庭のスタイルを大切にする。子どもの負担にならないよう、無理のない範囲でサポートを続けることが、長く野球を楽しむための鍵になる。

勝利至上主義が親の負担を増やす

少年野球では、試合の勝敗にこだわるチームも多い。勝つことが目的になると、親も自然とその価値観に影響され、試合の結果に一喜一憂するようになる。

少年野球では、試合の勝敗にこだわるチームも多い。勝つことが目的になると、親も自然とその価値観に影響され、試合の結果に一喜一憂するようになる。

例えば、「試合に負けた原因はどこにあったのか」「もっと練習させれば結果が出るのではないか」と考え、子どもに厳しく接することがある。また、勝つために遠征や追加練習が増えると、親の負担も大きくなり、精神的にも疲弊してしまうことがある。

子どもにとって大切なのは、勝利だけではなく、成長の過程を楽しむことだ。親は勝ち負けだけに焦点を当てるのではなく、子どもが野球を好きでいられる環境を作ることを意識する。試合の結果にとらわれすぎず、努力した過程を評価することで、健全なサポートができるようになる。

少年野球で親が必死にならないための工夫

- 子どもの意思を尊重する姿勢を持つ

- 親の役割を明確にしてサポートに徹する

- 親自身がストレスをためない工夫をする

- チーム内の親同士の関係を適度な距離感で保つ

- 競争ではなく、子どもの成長を重視する

- 家庭と野球のバランスを取る工夫をする

子どもの意思を尊重する姿勢を持つ

少年野球では、親が積極的にサポートすることが多い。しかし、親の思いが強すぎると、子どもの意思を無視してしまうことがある。「もっと頑張ってほしい」「試合で活躍してほしい」といった気持ちは、時に子どもにとって重荷になってしまう。

例えば、本人が「楽しくやりたい」と思っているのに、親が勝利を重視しすぎると、プレッシャーを感じてしまう。さらに、子どもが「休みたい」と言っているのに無理に練習をさせると、野球自体が嫌になってしまうこともある。

大切なのは、子ども自身の考えを尊重することだ。まずは「どうしたい?」と問いかけ、意見を聞くことから始める。親がサポートするのは大切だが、最終的に決めるのは子ども自身。自主性を大切にすることで、子どもは自分で考えて行動できるようになる。

親の役割を明確にしてサポートに徹する

少年野球において、親は重要なサポート役だ。ただし、親が指導者のように振る舞ったり、試合の結果に過度に口を出したりすると、子どもの負担になることがある。親がすべきことは、適切な距離を保ちながら支えることだ。

少年野球において、親は重要なサポート役だ。ただし、親が指導者のように振る舞ったり、試合の結果に過度に口を出したりすると、子どもの負担になることがある。親がすべきことは、適切な距離を保ちながら支えることだ。

例えば、練習の送迎や道具の準備、試合の応援は親の役割として欠かせない。しかし、試合のプレーに口出ししたり、監督の方針に過剰に介入したりすると、子どもが混乱するだけでなく、チームの雰囲気を悪くしてしまうこともある。

親の役割を明確にし、サポートに徹することが大切だ。食事や休息の管理、精神的な支えとして寄り添うことが、本来の親の役割。指導は監督やコーチに任せ、子どもが安心して野球に打ち込める環境を整えることが重要だ。

親自身がストレスをためない工夫をする

少年野球のサポートは、親にとっても負担が大きい。送迎、試合の応援、練習の付き添いなど、日々のスケジュールが忙しくなりがちだ。その結果、知らず知らずのうちにストレスをためてしまうこともある。

例えば、他の親との関係に気を使いすぎたり、子どもの成績に一喜一憂したりすると、精神的な負担が増える。また、仕事や家庭の時間を削ってまで野球に関わると、疲れがたまり、余裕がなくなってしまうこともある。

ストレスをためないためには、適度な距離感を保つことが大切だ。すべてに参加しようとせず、無理のない範囲で関わることで、心に余裕が生まれる。また、チームの親同士で役割を分担したり、家族や友人に気持ちを話したりすることで、負担を軽減できる。親自身が楽しむ気持ちを忘れずにいることが、長くサポートを続ける秘訣だ。

チーム内の親同士の関係を適度な距離感で保つ

少年野球では、親同士の関係がチームの雰囲気にも影響を与える。親が過度に関わりすぎると、人間関係のトラブルが生じることがある。適度な距離感を意識することが、子どもにとっても良い環境づくりにつながる。

少年野球では、親同士の関係がチームの雰囲気にも影響を与える。親が過度に関わりすぎると、人間関係のトラブルが生じることがある。適度な距離感を意識することが、子どもにとっても良い環境づくりにつながる。

例えば、試合の応援で熱くなりすぎて意見が対立したり、LINEグループでの発言が原因で気まずくなったりすることもある。また、一部の親だけが負担を感じる状況になると、不満が生まれやすい。こうした状況は、結果的に子どもに悪影響を及ぼしかねない。

適切な関係を築くためには、親同士の付き合いにルールを持つことが大切だ。必要以上に深入りせず、チーム活動に関することだけに会話を絞ると、無用なトラブルを避けられる。相手の価値観を尊重しつつ、適度な距離感を意識することが、円滑な関係を維持するポイントになる。

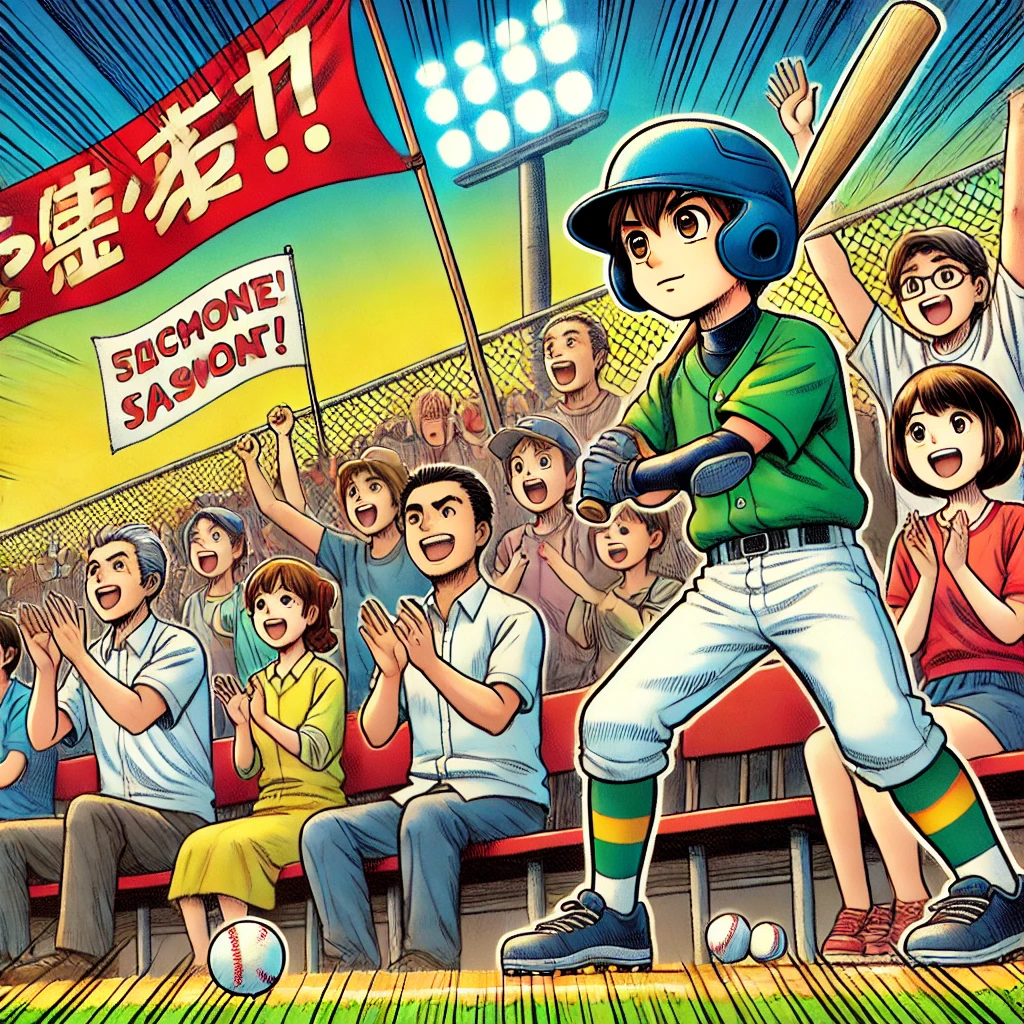

競争ではなく、子どもの成長を重視する

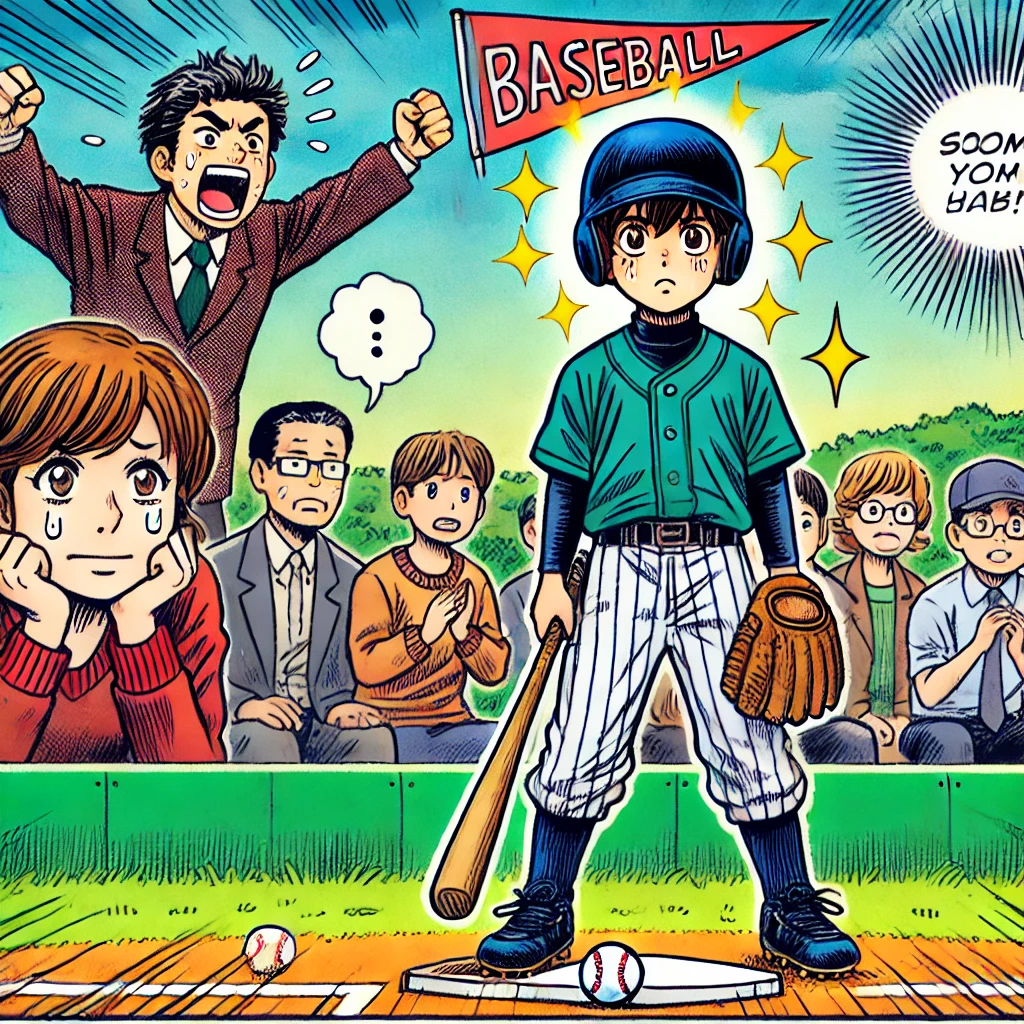

少年野球は勝負の世界であり、競争がつきものだ。しかし、勝ち負けだけにこだわると、子どもの成長を見落としてしまうことがある。親が意識すべきなのは、競争の中で子どもがどう成長していくかという点だ。

例えば、試合での結果に一喜一憂しすぎると、子ども自身も「勝たなければ意味がない」と思い込んでしまう。これでは、野球の本来の楽しさや努力する過程の大切さを学ぶ機会が失われる。また、競争意識が強すぎると、チームメイトとの関係が悪化することもある。

成長を重視するためには、結果よりもプロセスに目を向けることが大切だ。試合での成功だけでなく、「苦手なプレーが改善できた」「仲間と協力してプレーできた」といった小さな成長も認めることが、子どもにとって大きな自信につながる。競争はあくまで成長のための手段と考え、子どもが主体的に取り組める環境を作ることが大切だ。

家庭と野球のバランスを取る工夫をする

少年野球は、家族の生活にも大きな影響を与える。練習や試合に時間を取られると、家庭の時間が削られ、親の負担が増えることも少なくない。無理をせず、家族全体が負担なく続けられる環境を作ることが重要だ。

少年野球は、家族の生活にも大きな影響を与える。練習や試合に時間を取られると、家庭の時間が削られ、親の負担が増えることも少なくない。無理をせず、家族全体が負担なく続けられる環境を作ることが重要だ。

例えば、毎週末の遠征や試合が続くと、家族で過ごす時間が減ってしまうことがある。また、親の負担が大きくなると、ストレスがたまり、チーム活動が義務のように感じられることもある。このような状況では、長く続けることが難しくなる。

家庭とのバランスを取るには、無理のないスケジュールを心がけることが大切だ。すべての活動に参加するのではなく、優先順位を決めて関わることで、親の負担を軽減できる。また、家族の時間を確保するために、休みの日を意識的に作ることも有効だ。野球だけでなく、家族としての時間を大切にすることで、無理なく継続できる環境を整えることができる。

少年野球で親が必死になりやすい理由とその対策

- 親の期待が子どもへのプレッシャーになる

- 子どもの成長を願う気持ちが過度になると負担になる

- 親が熱中しすぎると子どもがストレスを感じる

- ライバル関係が親同士の関係に影響を与える

- チームの雰囲気や周囲の期待に流されやすい

- 勝利至上主義が親の負担を増やす原因となる

- 親が自主練を強要すると子どものやる気を損なう

- 監督やコーチの指導に口を出しすぎるとトラブルになる

- 試合の結果にこだわると親子関係が悪化しやすい

- 親同士の距離感が近すぎるとストレスの原因になる

- 競争よりも子どもの成長を重視する姿勢が大切

- 家庭と野球のバランスを取ることが長続きの秘訣

- 子どもの意思を尊重し、主体性を育むことが重要

- 親はサポート役に徹し、適度な関わり方を意識する

- 親自身がストレスをためない工夫をすることが必要