少年野球でずっとベンチにいる子供の姿を見て、親としてどう接するべきか悩んでいませんか。試合に出られない理由は単純な実力不足だけではなく、監督の方針やチーム内の競争、勝利至上主義などが影響していることもあります。

少年野球でずっとベンチにいる子供の姿を見て、親としてどう接するべきか悩んでいませんか。試合に出られない理由は単純な実力不足だけではなく、監督の方針やチーム内の競争、勝利至上主義などが影響していることもあります。

子供がベンチにいる時間が長くなると、モチベーションが下がったり、自信を失ったりすることも少なくありません。親としてどのように支援すればよいのか、技術向上の方法や監督とのコミュニケーションの取り方を知ることが大切です。また、試合に出られないことでストレスを感じる保護者も多く、適切な対処法を考える必要があります。

この記事では、少年野球でずっとベンチにいる子供の現実を踏まえ、試合に出るための具体的な方法や親ができるサポート、最適なチーム環境の選び方などを詳しく解説します。試合に出場する機会を増やし、子供が野球を楽しく続けられるようにするためのヒントを紹介していきます。

記事のポイント

- 少年野球でずっとベンチにいる理由と監督の選手起用の基準を理解できる

- 試合に出られない子供の心理的負担やモチベーション維持の方法が分かる

- 技術向上や監督とのコミュニケーションの重要性を学べる

- チーム移籍や親の適切なサポートの選択肢を知ることができる

少年野球 ずっとベンチの現実と向き合う方法

- 試合に出られない理由とは?

- 監督の選手起用の基準を知る

- 実力だけで決まらないレギュラー争い

- 少年野球の「勝利至上主義」の影響

- 試合に出られない子供の心理的負担

- 保護者が抱えるストレスと悩み

試合に出られない理由とは?

試合に出られない理由は、単純な「実力不足」だけではありません。少年野球の選手起用には、さまざまな要素が絡んでいます。

試合に出られない理由は、単純な「実力不足」だけではありません。少年野球の選手起用には、さまざまな要素が絡んでいます。

例えば、監督の戦略によっては、勝つために特定の選手を優先することがあります。チームプレーを重視する監督なら、指示を忠実に守る選手が選ばれることもあるでしょう。

また、チーム内の競争が激しい場合、実力があってもポジションの枠に収まらないと試合に出るチャンスが減ります。特定のポジションに固定された選手がいると、控え選手の出番は限られてしまうのです。

さらに、試合への取り組み方や練習態度も影響します。どれだけ技術があっても、練習での姿勢や努力が見えないと、監督の信頼を得にくくなります。試合に出るためには、技術向上だけでなく、チームの方針や監督の意図を理解し、適応することが求められます。

監督の選手起用の基準を知る

監督が選手を起用する基準は、チームの方針や試合の戦略によって変わります。ただ単に「上手いから」試合に出るわけではなく、チームに必要な役割を果たせるかどうかが重要です。

監督が選手を起用する基準は、チームの方針や試合の戦略によって変わります。ただ単に「上手いから」試合に出るわけではなく、チームに必要な役割を果たせるかどうかが重要です。

例えば、守備力が高くても、試合で安定感がなければベンチに置かれることがあります。逆に、特定のポジションに空きがあり、適応できる選手が少ない場合は、多少の実力差があっても起用されることがあります。

また、チームの雰囲気を作る「声出し」や、仲間を鼓舞する姿勢も評価の対象になります。特に、試合中のコミュニケーション能力は、監督が重視するポイントの一つです。

このように、選手起用にはさまざまな要素が関係しており、監督の意図を理解することが、試合に出るための第一歩になります。監督とのコミュニケーションを積極的に取り、自分に求められる役割を知ることが大切です。

実力だけで決まらないレギュラー争い

少年野球のレギュラー争いは、単純な技術力だけでは決まりません。実力があっても、試合に出られない選手は多くいます。

少年野球のレギュラー争いは、単純な技術力だけでは決まりません。実力があっても、試合に出られない選手は多くいます。

例えば、監督が勝利至上主義の場合、経験のある選手や安定したプレーができる選手が優先されます。また、バランスの取れたチーム編成を重視する場合は、能力が高くても特定のポジションで必要とされなければ出場機会は限られます。

さらに、試合の流れや戦略によっても起用される選手は変わります。勝ち試合では守備力が重視されることが多く、劣勢の試合では打撃力のある選手が優先されることもあります。

また、チームの運営に積極的な保護者の子供が優遇されるケースもあります。このような背景があるため、実力だけでレギュラーを獲得するのは難しいのが現実です。

試合に出るためには、実力向上はもちろん、チームの状況を見極め、自分に求められる役割を果たすことが重要になります。監督が何を重視しているのかを理解し、それに合わせたアピールをすることが、レギュラー争いを勝ち抜く鍵となるでしょう。

少年野球の「勝利至上主義」の影響

少年野球では「勝つこと」が最優先されるチームが多くあります。特に大会を目指しているチームでは、実力のある選手が優先的に起用され、試合に出られない選手が固定されることも珍しくありません。このような勝利至上主義の影響は、子どもたちの成長や野球に対するモチベーションにも大きく関わります。

例えば、チームの方針として「試合に勝つこと」を最重要視している場合、試合経験の少ない選手や実力不足と見なされた選手は、なかなか起用されません。その結果、補欠の選手は実戦経験を積む機会を失い、成長のチャンスが限られてしまいます。

また、監督やコーチが「試合で結果を出せる選手」だけを重視すると、補欠の選手はプレーの機会を与えられず、野球への意欲を失うこともあります。試合に出られない子どもは「自分は必要とされていない」と感じ、最終的に野球を辞めてしまうケースも少なくありません。

このように、勝利至上主義が強すぎると、野球を楽しむはずの子どもたちが競争の厳しさに耐えられなくなることがあります。少年野球は本来、技術を学びながらスポーツの楽しさを知る場であるべきです。試合経験を均等に与えるチーム運営が求められるでしょう。

試合に出られない子供の心理的負担

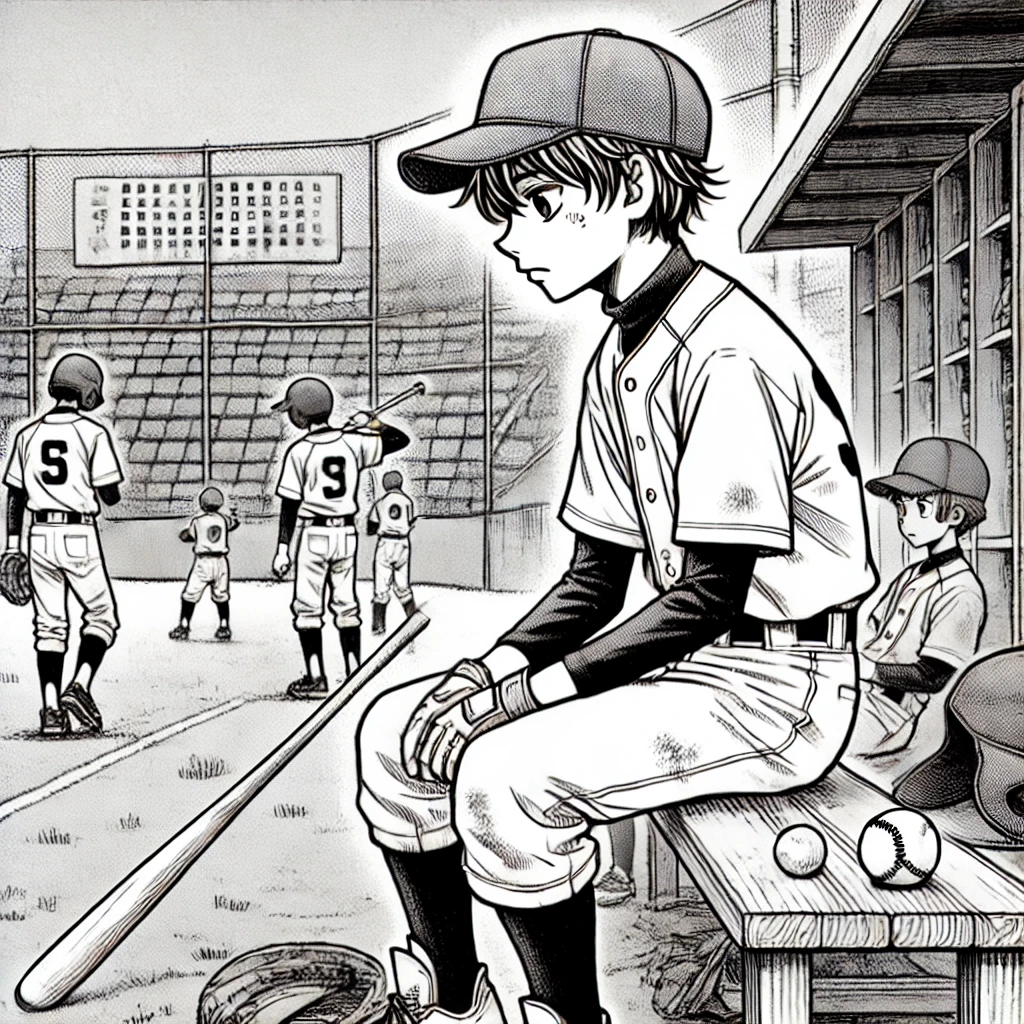

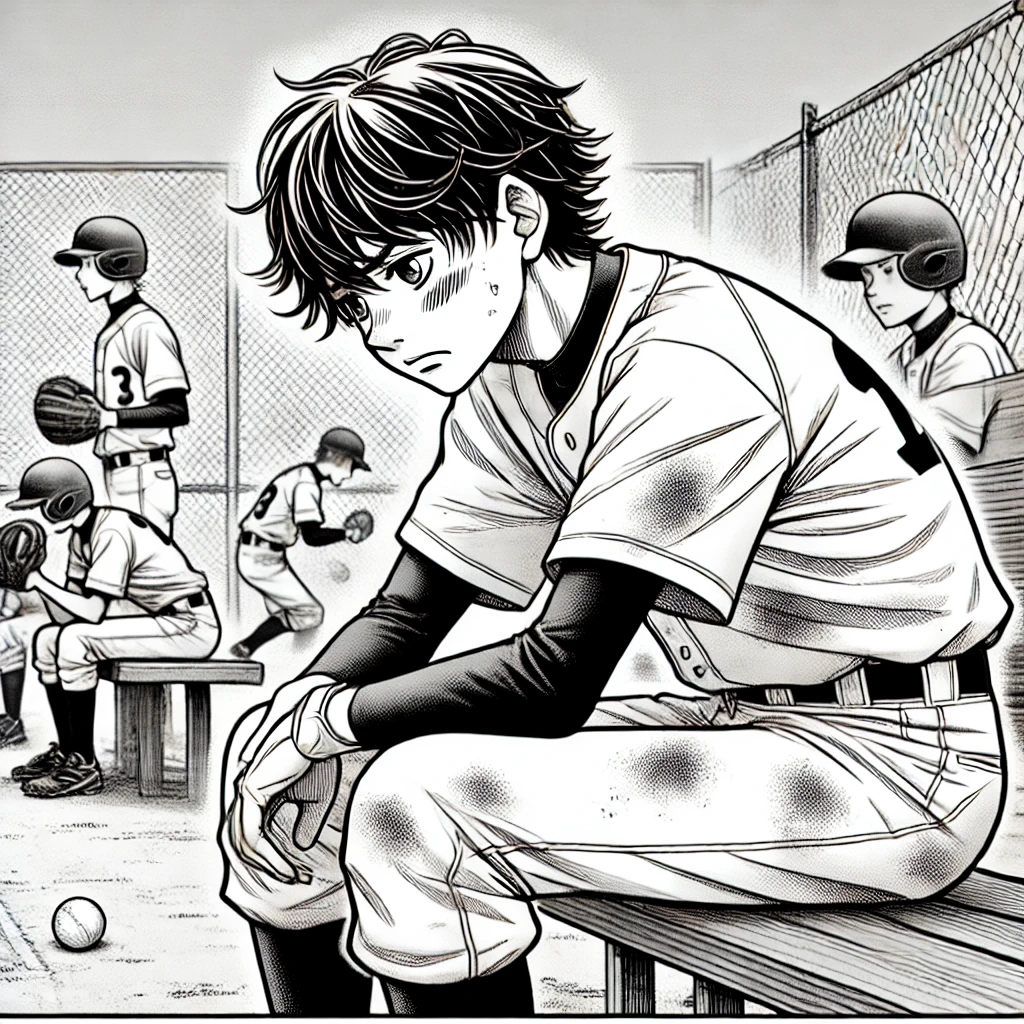

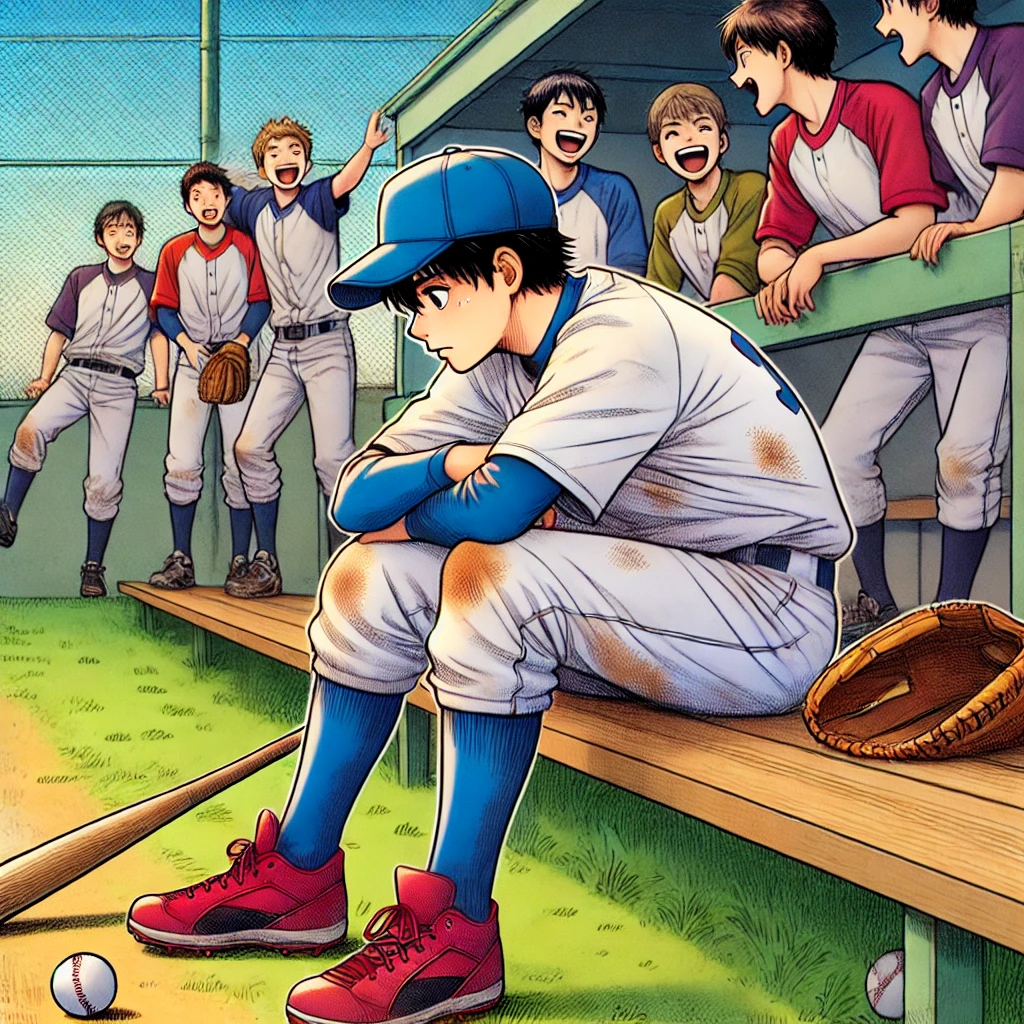

試合に出られない子どもは、ただベンチに座っているだけではありません。自分がチームの一員として認められていないのではないかと悩み、深い心理的負担を感じることがあります。

例えば、試合中にベンチで応援しながら「自分も出たい」と思っていても、その機会が与えられないと、徐々に自信を失っていきます。周りの選手が試合で活躍し、成長していく中で、自分だけが取り残されているように感じることもあります。

また、試合に出られない状態が長く続くと、「どうせ自分は試合に出してもらえない」と諦めの気持ちが生まれ、練習への意欲も低下します。そうなると、さらに出場機会が減り、悪循環に陥ることもあります。

このような心理的負担は、親や指導者が気づきにくいものです。しかし、試合に出られない子どもにとっては深刻な問題です。試合に出られなくても努力を続けることの大切さを伝えつつ、適切なフォローを行うことが必要です。

保護者が抱えるストレスと悩み

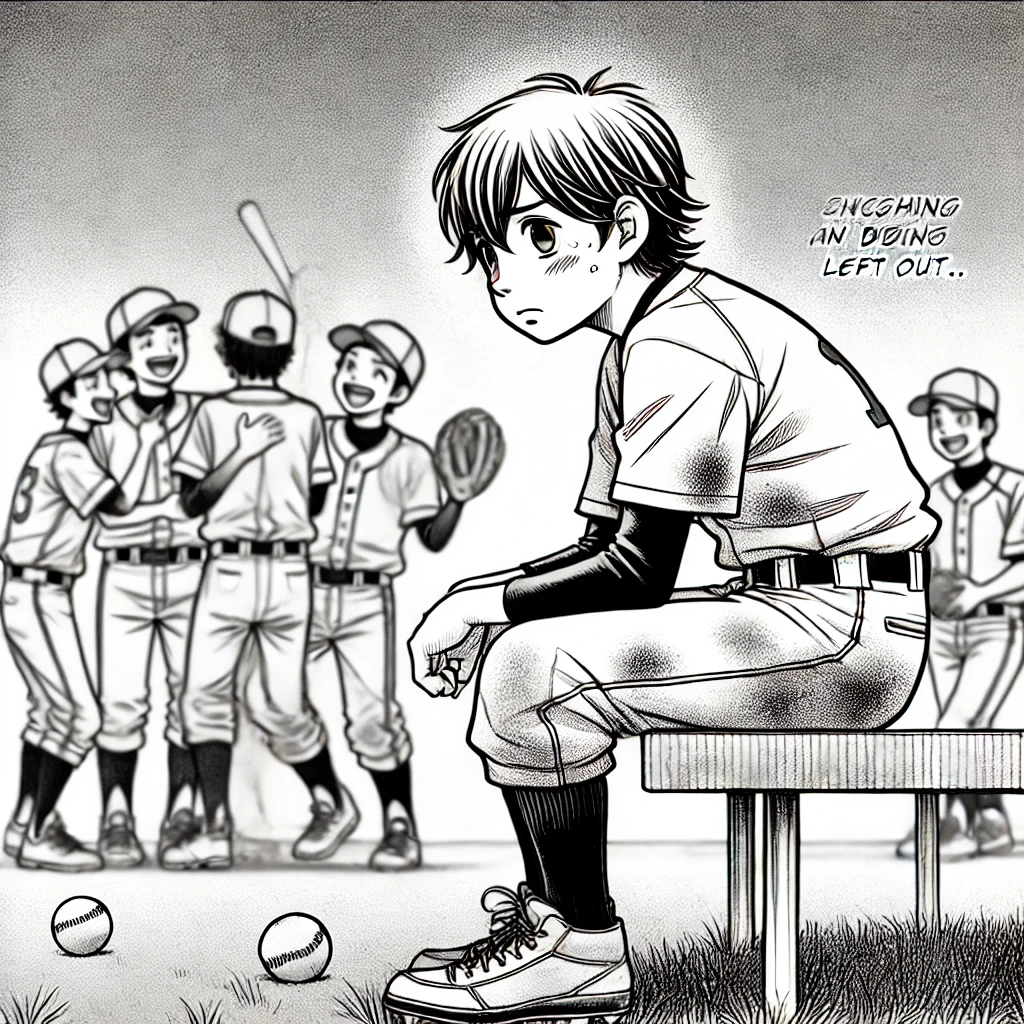

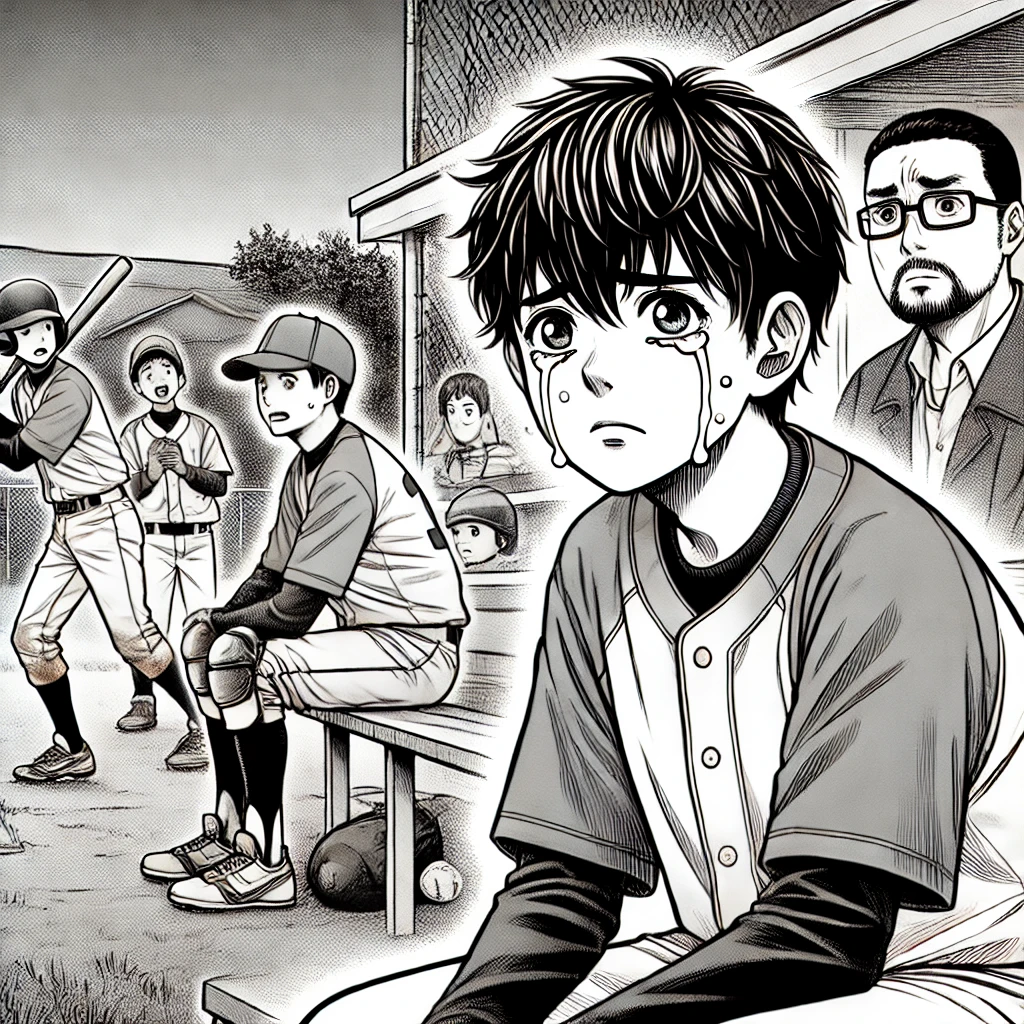

試合に出られない子どもを見守る保護者も、大きなストレスを抱えています。応援に行っても、我が子が試合に出られない状況が続くと、気持ちの面で苦しくなることも少なくありません。

試合に出られない子どもを見守る保護者も、大きなストレスを抱えています。応援に行っても、我が子が試合に出られない状況が続くと、気持ちの面で苦しくなることも少なくありません。

例えば、他の選手の親が「今日も〇〇くんが活躍したね」と話している中で、自分の子どもが試合に出られていないと、どう接すればよいのか分からなくなることがあります。また、監督やコーチに相談したい気持ちがあっても、「親が口を出すべきではない」と考えてしまい、悩みを抱え込んでしまうこともあります。

さらに、試合に出られないことを理由に、子どもが野球を続けるかどうか迷い始めるケースもあります。子どもが「もう野球を辞めたい」と言い出したとき、無理に続けさせるべきか、それとも別のスポーツに挑戦させるべきか、判断に迷うこともあるでしょう。

保護者が抱える悩みを解決するためには、まず子どもとしっかりコミュニケーションを取り、気持ちを理解することが大切です。また、監督やコーチと適切な距離を保ちながら相談することで、試合出場の可能性について前向きな話し合いができることもあります。保護者自身もストレスをため込まず、冷静に対応することが重要です。

少年野球 ずっとベンチの子供を支えるために

- 技術向上のためにできること

- 監督やコーチとの適切なコミュニケーション

- モチベーションを維持する工夫

- 試合に出られない子供の成長を支援する考え方

- チーム移籍という選択肢も視野に入れる

- 子供の楽しみを最優先に考える

- 監督は選手を試合に使うことが大事

技術向上のためにできること

試合に出るためには技術の向上が不可欠です。しかし、ただ闇雲に練習するのではなく、効率的にスキルを伸ばす方法を知ることが重要です。

試合に出るためには技術の向上が不可欠です。しかし、ただ闇雲に練習するのではなく、効率的にスキルを伸ばす方法を知ることが重要です。

まず、自分の弱点を明確にすることが必要です。守備が苦手なら捕球やスローイングの練習を重点的に行い、打撃が課題ならスイングフォームやバッティングのタイミングを改善することが求められます。試合に出ている選手と比較し、自分に足りない部分を把握することが第一歩です。

次に、練習環境を工夫することも効果的です。チームの練習だけでなく、自主練習を取り入れることで技術の向上スピードが上がります。例えば、壁当てでスローイング精度を高めたり、素振りを毎日一定回数行ったりすることで、小さな積み重ねが試合での結果につながります。

また、試合に出ている選手のプレーを観察し、戦術や動き方を学ぶことも重要です。試合を見ながら「なぜこのプレーを選択したのか」を考えることで、実戦での判断力を養うことができます。

努力の方向性を間違えないためにも、監督やコーチにアドバイスを求めながら練習を進めることが、技術向上への近道となるでしょう。

監督やコーチとの適切なコミュニケーション

試合に出場するためには、監督やコーチと良好な関係を築くことが重要です。ただし、単に親が意見を伝えるだけではなく、適切なタイミングや伝え方を考えることが求められます。

試合に出場するためには、監督やコーチと良好な関係を築くことが重要です。ただし、単に親が意見を伝えるだけではなく、適切なタイミングや伝え方を考えることが求められます。

まず、監督やコーチの考えを理解することが大切です。チームの方針や選手起用の基準を把握せずに意見を伝えると、単なる不満と受け取られてしまうことがあります。まずは練習中の声掛けやチームミーティングの内容を注意深く聞き、監督が何を求めているのかを知ることが先決です。

次に、質問の仕方を工夫することもポイントです。例えば、「なぜ試合に出られないのか」ではなく、「試合に出るために何を改善すればいいのか」と聞くことで、前向きなアドバイスをもらいやすくなります。監督もチーム全体の成長を考えているため、努力する意欲がある選手には適切な指導をしてくれることが多いです。

また、保護者が介入する場合も慎重に行うべきです。選手本人が直接監督に相談するのが理想ですが、もし親が話す必要がある場合は、練習後の落ち着いた時間に短く要点を伝えることが効果的です。感情的にならず、「子どもが試合に出るためにどうすればいいか知りたい」と冷静に聞くことが、円滑なコミュニケーションにつながります。

モチベーションを維持する工夫

試合に出られない状況が続くと、子どものモチベーションが低下しやすくなります。しかし、意欲を失わずに努力を続けるための工夫をすることで、前向きに取り組むことができます。

まず、目標を設定することが効果的です。例えば、「次の試合で代走としてでも出場する」「今月中にミスなくフライをキャッチできるようになる」など、達成可能な目標を決めることで、小さな成功体験を積み重ねることができます。

また、試合に出ることだけが目的にならないよう、野球の楽しさを再認識することも大切です。チームメイトとのコミュニケーションを大切にしながら、「野球が好きだから続ける」という気持ちを持てるようにサポートすることが求められます。

さらに、親の関わり方も重要です。試合に出られないことを責めたり、過剰に励ましたりするのではなく、「努力している姿をしっかり見ているよ」と伝えることで、子どもは安心感を持てます。試合の結果だけでなく、日々の成長を評価することが、モチベーション維持につながります。

試合に出られない期間は、成長のための準備期間ともいえます。焦らず、着実にスキルアップすることで、チャンスを掴むことができるでしょう。

試合に出られない子供の成長を支援する考え方

試合に出られなくても、成長のチャンスはあります。まず、自主練習を充実させることで技術向上を目指しましょう。特に、試合に出ている選手と自分の違いを分析し、重点的に練習することが大切です。

試合に出られなくても、成長のチャンスはあります。まず、自主練習を充実させることで技術向上を目指しましょう。特に、試合に出ている選手と自分の違いを分析し、重点的に練習することが大切です。

また、試合を客観的に見ることも成長につながります。ベンチからプレーを観察し、戦術や試合の流れを学ぶことで、野球の理解が深まります。

さらに、努力を続ける姿勢を大切にすることで、周囲の評価も変わるかもしれません。継続的な努力が、試合出場のチャンスを引き寄せることにつながります。

チーム移籍という選択肢も視野に入れる

試合に出られない状況が続く場合、チーム移籍を検討するのも一つの方法です。環境を変えることで、新たなチャンスを得られる可能性があります。

まず、移籍先のチームの方針や選手起用の考え方を確認しましょう。移籍しても同じ状況では意味がありません。体験練習に参加し、チームの雰囲気を確かめることも重要です。

また、指導方針が合わない場合や、子供が野球を楽しめなくなっている場合は、無理に同じチームに留まる必要はありません。より良い環境を選ぶことで、子供の成長を促すことができます。

子供の楽しみを最優先に考える

少年野球の本来の目的は、野球を楽しむことです。試合に出られない状況が続くと、子供が野球そのものを嫌いになってしまうこともあります。

親としては、試合の結果ではなく、努力する過程を評価してあげることが大切です。技術向上やチームへの貢献など、小さな成長を認めることで、子供のモチベーションを保つことができます。

また、野球以外の部分でも楽しみを見つけることも大事です。友達との交流や練習の充実感を大切にすることで、試合に出られなくても野球を続ける意欲を維持できます。

監督は選手を試合に使うことが大事

少年野球では、すべての選手が試合に出場する機会を持つことが重要です。試合経験がなければ、実戦での判断力やプレッシャーへの対応力を身につけることができません。

監督が特定の選手ばかりを起用すると、補欠の子供たちは成長のチャンスを奪われ、モチベーションが低下します。試合に出ることで、自分の課題が明確になり、次の練習の目標を持つことができます。

また、全員が試合に出ることでチーム全体の士気も上がります。特に低学年や初心者には、実戦での経験を積むことが成長の鍵となります。監督は「勝つこと」だけでなく、「育てること」も意識し、バランスの取れた起用を心がけるべきです。

少年野球でずっとベンチの子供が直面する現実と解決策

- 試合に出られないのは実力だけが理由ではない

- 監督の方針や戦略によって起用が決まる

- レギュラー争いは実力以外の要素も影響する

- 勝利至上主義が試合出場の機会を減らす

- 試合経験がないと成長のチャンスを逃しやすい

- ベンチにいることで子供の自信が低下しやすい

- 親は子供の悩みに気づき、適切にサポートするべき

- 技術向上には弱点を明確にし、効果的に練習することが重要

- 監督やコーチとの円滑なコミュニケーションが必要

- モチベーション維持には目標設定と小さな成功体験が鍵

- ベンチでも試合を観察し、戦術理解を深めることが大切

- チーム移籍は環境を変える手段の一つとして考えられる

- 野球の楽しさを再認識し、プレーの喜びを見つけることが重要

- 監督は全選手に試合経験を与え、成長の機会を提供すべき

- 子供の成長と楽しみを最優先に考えたサポートが求められる