近年、少年野球の現場に違和感を覚える保護者や関係者が増えています。子どもたちの自主性よりも勝利を優先する指導、保護者に過剰な負担を強いるチーム運営、成長スピードの違いを無視した選手起用など、時代の変化に対応できていない現状が各地で見られます。

この記事では、今の野球界が抱える課題をわかりやすく整理し、その根本にある考え方や仕組みを見直すヒントを紹介します。子どもが安心して野球を楽しめる環境をつくるために、必要な変化とは何か。現場の声や具体的な事例をもとに、未来につながる視点をお届けします。

この記事で分かること

- 少年野球に残る古い指導法の具体例とその影響

- 保護者に求められる負担や同調圧力の実態

- 試合形式や練習方法が抱える育成上の問題点

- 現代に合った改善策や制度改革の方向性

少年野球 時代遅れの指導が抱える問題

- 勝利至上主義が子どもの成長を妨げる

- 同調圧力による保護者の負担

- トーナメント中心の試合形式の弊害

- スポーツ障害を招く過度な練習

- 指導者による旧態依然とした指導法

勝利至上主義が子どもの成長を妨げる

勝利を最優先する指導は、子どもたちの成長を狭めてしまいます。なぜなら、目先の勝利にこだわると、限られた選手ばかりが試合に出場し、他の選手の出番が極端に減るからです。こうした環境では、挑戦する機会や楽しさを感じる時間が奪われてしまいます。

勝利を最優先する指導は、子どもたちの成長を狭めてしまいます。なぜなら、目先の勝利にこだわると、限られた選手ばかりが試合に出場し、他の選手の出番が極端に減るからです。こうした環境では、挑戦する機会や楽しさを感じる時間が奪われてしまいます。

また、ミスを恐れて萎縮する子も増えます。勝つことを目標にするのは悪いことではありませんが、育成期には過度なプレッシャーが逆効果となる場合も多いです。実力差があっても、全員が成長できるチャンスを用意することが望まれます。

同調圧力による保護者の負担

少年野球では、保護者に対して過剰な役割を求めるケースがあります。例えば「お茶当番」や「車出し」などが当たり前とされ、断りにくい雰囲気が強くあります。このような同調圧力は、保護者にとって大きな精神的・時間的な負担になります。

その結果、子どもを野球から遠ざけてしまう家庭もあります。役割分担は必要ですが、家庭の事情や働き方の多様化を考慮した柔軟な対応が必要です。誰もが無理なく参加できる体制が、長く野球に関わるための土台になります。

トーナメント中心の試合形式の弊害

トーナメント形式の試合は、負ければ即終了という緊張感があります。これが問題なのは、選手が失敗を恐れてプレーの自由さを失ってしまうことです。育成年代の子どもにとって、本来は失敗から学ぶ機会こそが重要です。

また、短期間で結果を求められるため、同じ選手ばかりが起用されやすく、出場機会に大きな偏りが生まれます。さらに、試合数が少ないと経験が積めず、技術向上にも悪影響を及ぼします。リーグ戦など、継続的に試合ができる仕組みが求められます。

スポーツ障害を招く過度な練習

練習量が多すぎると、成長期の体に大きな負担がかかります。特に少年野球では、投球数が多すぎることで肘や肩を痛めるケースが目立ちます。中には小学生で手術が必要になる例もあります。これは、子どもの体がまだ完全に出来上がっていないからです。

練習量が多すぎると、成長期の体に大きな負担がかかります。特に少年野球では、投球数が多すぎることで肘や肩を痛めるケースが目立ちます。中には小学生で手術が必要になる例もあります。これは、子どもの体がまだ完全に出来上がっていないからです。

無理な反復や連日の試合は、疲労の蓄積を引き起こし、回復が追いつかなくなります。練習は大切ですが、量ではなく質を重視するべきです。正しい休養の取り方と医学的知識を持つ指導が不可欠です。

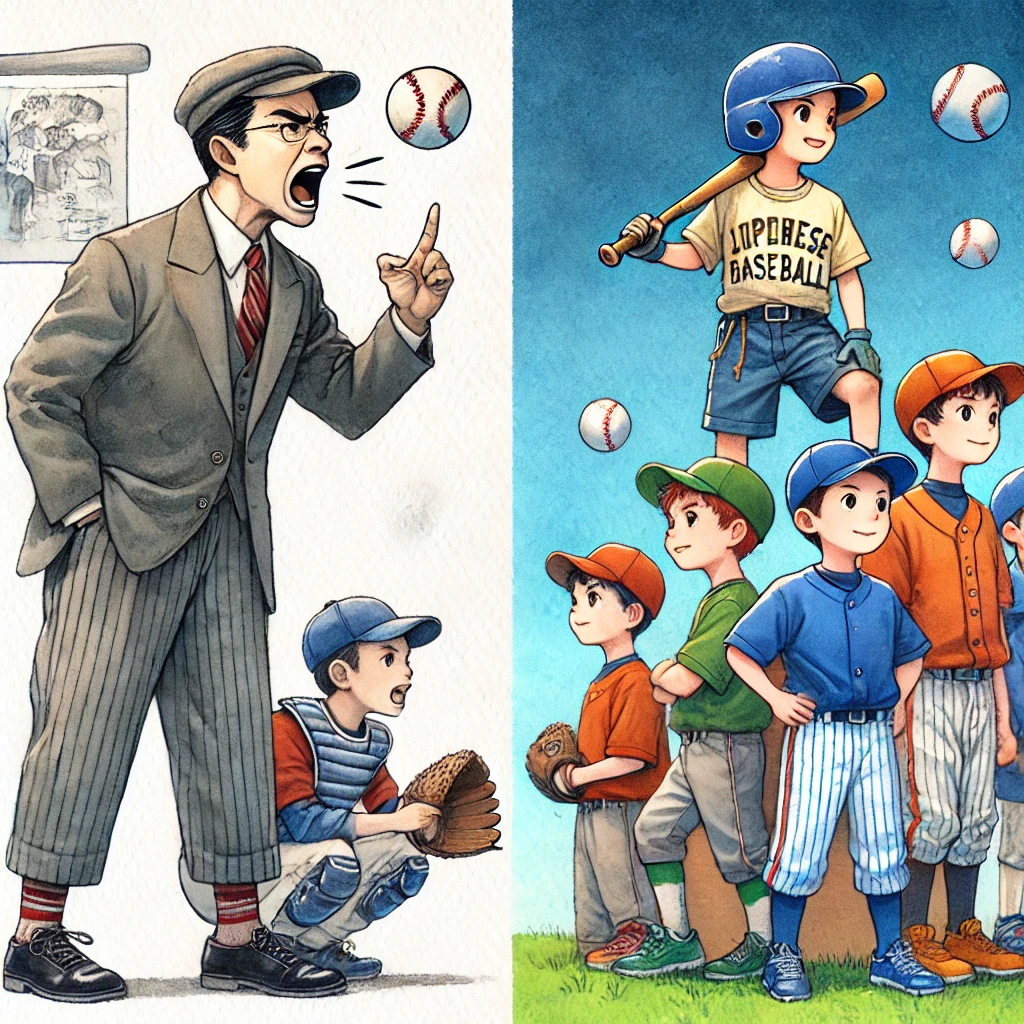

指導者による旧態依然とした指導法

今でも一部では、怒鳴る・長時間練習を強いるといった古い指導法が残っています。これは、恐怖による統率を目的とした手法です。しかし、子どもはその場では従っても、やる気や自信を失ってしまうことがあります。指導の質が低いままだと、野球そのものが嫌いになる恐れもあります。また、主体性や創造力を育てる機会も奪われます。

現代の教育や社会が求める人材像に合っていない指導は、将来の成長にも悪影響を及ぼします。指導者の意識改革が求められています。

少年野球 時代遅れからの脱却に向けて

- 移籍の自由化でチームの質を向上

- 子ども主体の環境整備が必要

- 多様な成長段階を前提とした指導

- 他競技に学ぶ柔軟な制度改革

- 保護者との信頼関係の築き方

- 「今」ファーストから「将来」ファーストへ

移籍の自由化でチームの質を向上

現在、多くの少年野球チームでは選手の移籍に制限があります。これが原因で、合わない環境でも我慢するしかない子どもがいます。もし自由に移籍できれば、選手は自分に合ったチームを選びやすくなります。それにより、指導方針の不明確なチームは自然と見直されていきます。

現在、多くの少年野球チームでは選手の移籍に制限があります。これが原因で、合わない環境でも我慢するしかない子どもがいます。もし自由に移籍できれば、選手は自分に合ったチームを選びやすくなります。それにより、指導方針の不明確なチームは自然と見直されていきます。

競争が生まれ、チーム全体の質も向上します。また、保護者にとっても納得のいく環境を選びやすくなります。選手と家庭にとって柔軟な選択肢があることは大きな安心につながります。

子ども主体の環境整備が必要

少年野球は本来、子どもが楽しむためのものです。しかし、実際は大人の都合で物事が進んでいる場面も少なくありません。例えば、出場選手の選定や練習方針が、指導者の好みや保護者の意見に左右されることもあります。

このような状況では、子どもが本来持っている興味や意欲が失われやすくなります。環境を整えるには、子どもの声をしっかり聞くことが大切です。自主性を育てる視点で運営を見直すことで、より健全なチーム運営が可能になります。

多様な成長段階を前提とした指導

子どもの成長スピードには個人差があります。にもかかわらず、現場では「今」活躍できる選手ばかりが重視されがちです。これでは、遅れて伸びるタイプの子どもがチャンスを失ってしまいます。特に早生まれの選手などは不利になりやすい傾向にあります。

だからこそ、育成の場では短期的な成果よりも、長期的な視点での成長支援が求められます。プレーの結果だけでなく、努力や変化を評価することが、個々の可能性を引き出す鍵になります。

他競技に学ぶ柔軟な制度改革

少年野球の制度は、いまだに古い仕組みに依存しています。一方で、サッカーやバスケットボールなど他の競技では、子どもが楽しめる工夫が多く導入されています。

例えば、全員出場ルールやリーグ形式の導入などです。こうした制度は、育成と継続を重視する点で有効です。野球も柔軟な制度改革を進めることで、より多くの子どもが長く関われる環境を作ることができます。

今の仕組みがベストかを見直す姿勢が必要です。

保護者との信頼関係の築き方

保護者との関係は、チーム運営の安定に直結します。ただし、一方的に役割を求めすぎると不信感が生まれます。大切なのは、チームの方針を丁寧に説明し、理解を得ることです。事前の説明会や意見交換の場があると安心感につながります。

保護者との関係は、チーム運営の安定に直結します。ただし、一方的に役割を求めすぎると不信感が生まれます。大切なのは、チームの方針を丁寧に説明し、理解を得ることです。事前の説明会や意見交換の場があると安心感につながります。

また、無理のない当番制や柔軟な協力体制があれば、保護者の協力も得やすくなります。信頼は強制では生まれません。コミュニケーションを通じた相互理解が欠かせません。

「今」ファーストから「将来」ファーストへ

少年野球では、今すぐ勝てる選手ばかりを重視する傾向があります。これでは、将来伸びる可能性を持った子どもが埋もれてしまいます。本来の育成とは、長期的な視野で選手を支えることです。たとえば、今は力不足でも、努力を積み重ねることで成長する子も多くいます。

「今」の結果にこだわるだけでは、人材の幅が狭まってしまいます。「将来」ファーストの考え方が広がれば、野球を続ける子どもも増えていきます。

少年野球に見る時代遅れの課題と改善の方向性

- 勝利至上主義により一部の選手に出場が偏る

- ミスを恐れる環境が子どもの挑戦心を奪う

- 保護者に過剰な役割が求められ参加の壁になる

- 当番制度に同調圧力が働き家庭の負担が大きい

- トーナメント形式では全員の経験が得にくい

- 一発勝負の試合形式が育成に不向き

- 過度な練習がスポーツ障害を引き起こす

- 成長途中の体に無理を強いる練習体制がある

- 怒声や長時間練習など旧式の指導が残っている

- 子どもの自主性を奪う指導が依然として多い

- 移籍の自由がなく環境を選べない子が多い

- 指導者や保護者の都合が子ども主体の運営を妨げる

- 成長の早い子ばかりが重視されている

- 他競技に比べて制度改革の動きが遅れている

- 将来を見据えた育成視点が不足している