少年野球の試合では、タイムの回数に関するルールが細かく定められている。試合のスムーズな進行を目的に、多くの大会でタイムの使用回数が制限されているため、監督や選手はルールを正しく理解しておくことが重要だ。

特に、守備時や攻撃時のタイム回数には明確な制限があり、試合中に何度でもタイムを取れるわけではない。また、延長戦では通常とは異なるルールが適用されるため、事前に確認しておく必要がある。

この記事では、少年野球におけるタイムの回数ルールを詳しく解説する。守備側・攻撃側の適用条件やペナルティ、大会ごとの違いについても触れながら、正しいタイムの使い方を紹介していく。

この記事で分かること

- 少年野球におけるタイム回数の基本ルールと制限を理解できる

- 守備側・攻撃側それぞれのタイム回数の適用条件を把握できる

- 延長戦での特別なタイム回数ルールについて学べる

- 試合進行を妨げるタイムの禁止事項やペナルティを知ることができる

少年野球のタイム回数ルールとは?

- 守備時のタイム回数の基本ルール

- 監督が取れるタイムの制限について

- 捕手や内野手が集まるタイムの扱い

- 延長戦におけるタイム回数の変更点

- 守備側のタイム回数オーバーのペナルティ

守備時のタイム回数の基本ルール

少年野球では、試合のスムーズな進行を目的として、守備時のタイム回数が制限されている。監督や選手が何度もタイムを取ると、試合の流れが止まり、予定時間内に試合を終えられない場合がある。このため、多くの大会では1試合につき3回までとするルールが設けられている。

少年野球では、試合のスムーズな進行を目的として、守備時のタイム回数が制限されている。監督や選手が何度もタイムを取ると、試合の流れが止まり、予定時間内に試合を終えられない場合がある。このため、多くの大会では1試合につき3回までとするルールが設けられている。

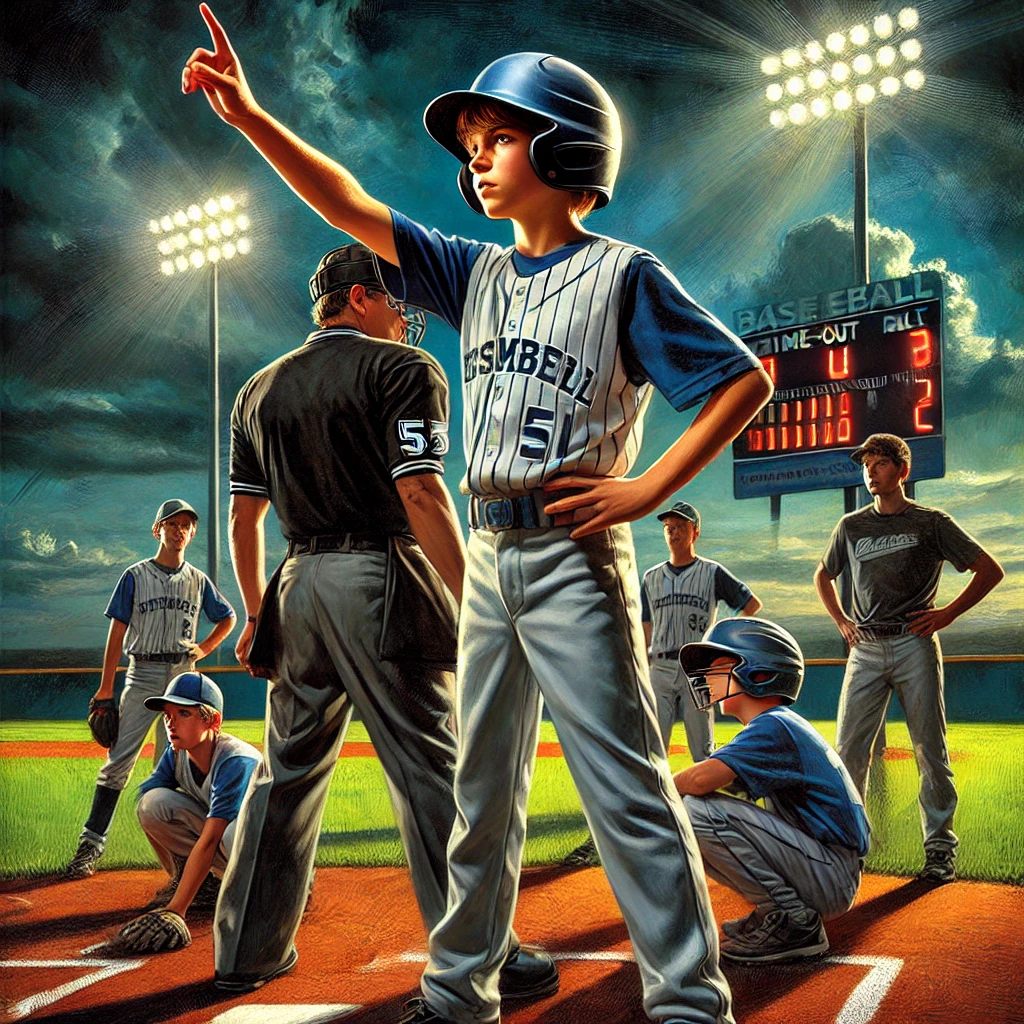

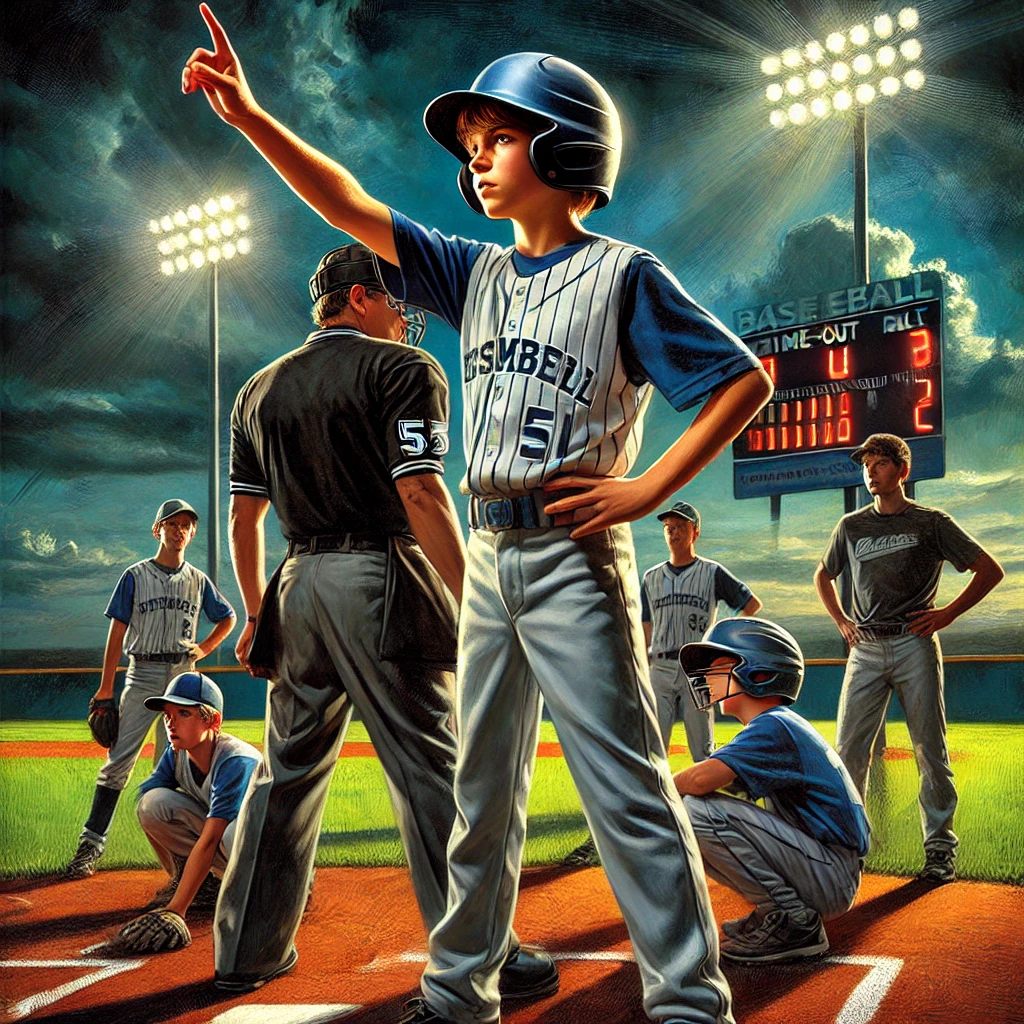

監督がタイムを要求し、ファウルライン付近まで出る場合は1回とカウントされる。また、捕手を含む内野手2人以上がマウンドに集まった場合も、1回のタイムとして扱われる。

延長戦では、それまでの回数に関係なく、2イニングにつき1回のタイムが許可される。同じイニングで2回のタイムを取った場合は、投手交代が義務付けられる。この制限により、試合の遅延を防ぎつつ、公平な試合運営が行われている。

監督が取れるタイムの制限について

監督が試合中に取れるタイムには、厳密な制限がある。ルール上、監督は1試合につき3回までタイムを取ることができる。ただし、延長戦に入ると、2イニングにつき1回のタイムが追加で認められる。

監督がタイムを取る際、ファウルライン付近まで足を運ぶことが求められる。この際、駆け足で行くことが推奨されており、試合進行を妨げないよう配慮しなければならない。

同じイニング内で2回のタイムを取った場合、投手を交代させる必要がある。ただし、交代した投手は他の守備位置につくことができるものの、同じイニング内に再び投手に戻ることはできない。このルールは試合の公平性を保ち、過度な時間消費を防ぐために設けられている。

捕手や内野手が集まるタイムの扱い

守備側の選手がマウンドで集まる行為も、タイムとしてカウントされる。具体的には、捕手を含む内野手2人以上が投手のもとに集まった場合、1回のタイムとして扱われる。監督が関与しなくても、選手だけで話し合う場合もカウントされる点に注意が必要だ。

守備側の選手がマウンドで集まる行為も、タイムとしてカウントされる。具体的には、捕手を含む内野手2人以上が投手のもとに集まった場合、1回のタイムとして扱われる。監督が関与しなくても、選手だけで話し合う場合もカウントされる点に注意が必要だ。

このルールの目的は、試合の進行を妨げないようにすることにある。頻繁にマウンドで話し合いが行われると、試合のテンポが乱れ、試合時間が延びてしまう。これを防ぐため、1試合につき3回までと制限されている。

延長戦に突入した場合は、2イニングにつき1回のタイムが許可される。ただし、必要以上の時間をかけると審判の判断でタイムが認められない場合がある。試合のスピードを意識しながら、必要なタイムを活用することが求められる。

延長戦におけるタイム回数の変更点

延長戦では、通常の試合とは異なるタイム回数のルールが適用される。守備・攻撃ともに、2イニングにつき1回のタイムが許可される。これは、試合時間の延長による影響を抑え、スムーズな進行を維持するためである。

通常のタイム回数とは別にカウントされるため、延長に入った時点でリセットされる。ただし、試合の流れを妨げないよう、無駄なタイムは認められないことがある。

また、延長戦でも同じイニング内で2回の守備側タイムを取ると、投手交代が必要になる。監督や選手は、タイムの使い方を慎重に考えることが求められる。

守備側のタイム回数オーバーのペナルティ

守備側がタイム回数の上限を超えた場合、ペナルティが適用される。基本的に、1試合につき3回までのタイムが認められているが、これを超えると投手交代が義務付けられる。

投手が交代した場合、前の投手は他の守備位置につくことはできるが、同じイニング内に再び投手に戻ることは許されない。このルールにより、意図的な時間稼ぎを防ぐ狙いがある。

また、審判が「試合進行上不要なタイム」と判断した場合、タイムそのものが認められないことがある。守備側は戦略的にタイムを使う必要があり、計画的な試合運びが求められる。

少年野球の攻撃時タイム回数と注意点

- 攻撃側のタイム回数制限の詳細

- 走者や打者への指示時のタイム回数ルール

- 延長戦における攻撃側のタイム制限

- タイム回数にカウントされないケース

- 試合進行を妨げるタイムの禁止事項

- 大会ごとの適用ルールと違いについて

攻撃側のタイム回数制限の詳細

攻撃側が試合中に取れるタイムの回数には制限がある。1試合につき3回までと決められており、頻繁に試合を中断することはできない。このルールは、試合のスムーズな進行を保つために設けられている。

攻撃側が試合中に取れるタイムの回数には制限がある。1試合につき3回までと決められており、頻繁に試合を中断することはできない。このルールは、試合のスムーズな進行を保つために設けられている。

監督が打者や走者に指示を出すためにタイムを取る場合も、この回数に含まれる。ただし、選手交代や負傷による試合中断はタイムとしてカウントされない。

また、守備側がタイムを取った際に、攻撃側の監督が選手を集めて指示を出した場合も1回とカウントされる。攻撃側のタイムは戦略上重要なため、適切な場面で活用することが求められる。

走者や打者への指示時のタイム回数ルール

監督が打者や走者に直接指示を出すために取るタイムも、1試合につき3回までと決められている。試合のテンポを崩さず、公平な競技を維持するためのルールである。

例えば、重要な場面でバントの指示を出したり、盗塁の作戦を伝えたりする際にタイムを取ることがある。しかし、何度もタイムを使うと、試合が長引いてしまうため、適切なタイミングで活用することが重要だ。

なお、試合が中断された際に監督が選手に指示を出すことは、タイム回数としてカウントされない。この違いを理解し、試合運びをスムーズに行うことが求められる。

延長戦における攻撃側のタイム制限

延長戦では、攻撃側のタイム回数も変更される。通常の試合とは異なり、2イニングにつき1回のタイムが許可される。これにより、試合の公平性を保ちつつ、スムーズな進行を確保することが目的となっている。

このルールは、延長戦で過度な時間稼ぎを防ぐために設けられた。特に、サヨナラのチャンスなどで何度も作戦を練り直すことができないよう制限されている。

また、守備側がタイムを取った際に攻撃側も指示を出した場合、そのタイムはカウントされる。延長戦では限られたタイムを有効に使うことが、試合の勝敗を左右するポイントになる。

タイム回数にカウントされないケース

試合中にタイムを取る場面は多いが、すべてが回数としてカウントされるわけではない。例えば、選手の負傷や交代の際の中断は、タイム回数には含まれない。これは、試合の安全を優先するための配慮である。

試合中にタイムを取る場面は多いが、すべてが回数としてカウントされるわけではない。例えば、選手の負傷や交代の際の中断は、タイム回数には含まれない。これは、試合の安全を優先するための配慮である。

また、審判が試合を止める必要があると判断した場合も、タイムとは見なされない。雨天による一時中断や、ボールやグラウンドのトラブル対応も同様である。

さらに、守備側がタイムを取った際に、攻撃側の監督が選手へ指示を出す場合も、カウントされないことがある。ただし、状況によっては審判の判断でタイムと見なされるため、試合の流れを考慮した対応が求められる。

試合進行を妨げるタイムの禁止事項

試合のスムーズな進行を保つため、不必要なタイムは認められない。例えば、作戦とは無関係なタイムの要求や、試合の流れを故意に止める行為は制限される。これにより、試合時間の長時間化を防ぎ、公平な競技を維持する。

また、スパイクの紐を結び直すためのタイムや、打者が装備を変更するために時間を取る行為も禁止されている。こうした行為は、試合の進行を遅らせる原因となるため、審判の判断で制止される場合がある。

さらに、頻繁なタイム要求は、審判の判断で認められないことがある。特に、試合の終盤や延長戦では、タイムを有効に使うことが重要になる。適切なタイミングでタイムを取ることで、試合のリズムを崩さずに進めることができる。

大会ごとの適用ルールと違いについて

少年野球のタイム回数制限は、すべての大会で統一されているわけではない。大会ごとに細かいルールの違いがあり、参加するリーグや地域によって適用基準が異なることがある。

例えば、西神戸リーグでは従来タイム回数の制限がなかったが、試合のスムーズな進行を目的にルールが設けられた。一方、東京都軟式野球連盟の大会では、タイブレーク時の特別ルールが適用されることがある。

また、全国大会や特別大会では、試合時間の都合上、通常よりも厳しいタイム制限が設けられる場合がある。そのため、各大会のルールを事前に確認し、試合の進め方をチームで共有しておくことが重要である。

少年野球のタイム回数ルールと適用ポイント

- 守備時のタイム回数は1試合につき3回まで

- 監督が取るタイムも1試合3回までに制限される

- 捕手や内野手が2人以上マウンドに集まると1回とカウントされる

- 延長戦では2イニングにつき1回のタイムが許可される

- 同じイニングで2回のタイムを取ると投手交代が必要

- 守備側がタイム回数を超えると投手交代が義務付けられる

- 攻撃側のタイム回数も1試合3回までと決められている

- 監督が打者や走者に指示を出すタイムもカウントされる

- 延長戦では攻撃側も2イニングにつき1回のタイムが取れる

- 選手の負傷や審判の判断による試合中断はタイムに含まれない

- 試合進行を妨げる意図的なタイム要求は禁止されている

- スパイクの紐を結び直すためのタイムは認められない

- 大会ごとにタイム回数のルールが異なる場合がある

- 特定の大会ではタイブレーク時の特別ルールが適用される

- タイムを有効に活用することが試合の戦略に影響を与える