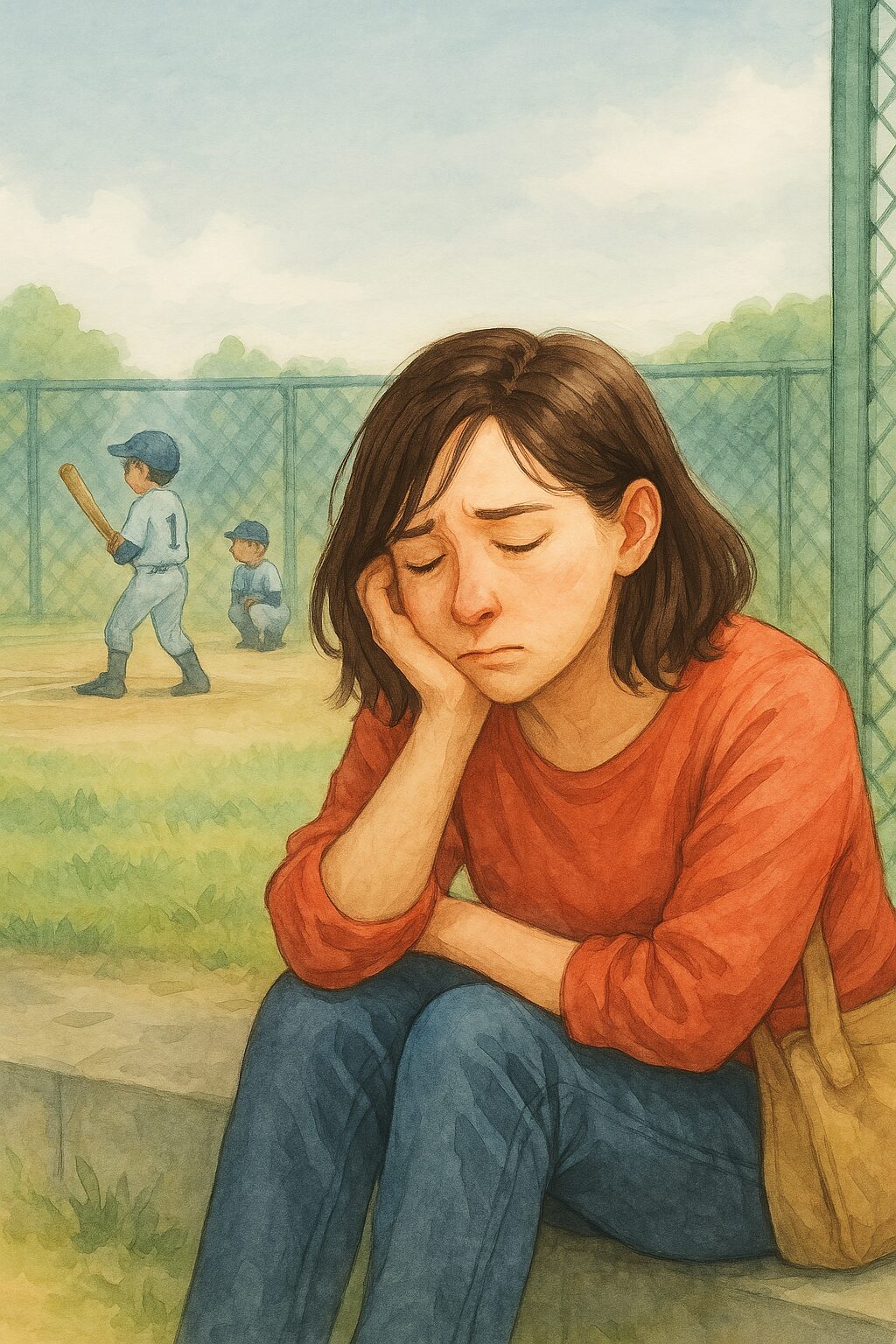

「少年野球の付き添い、正直ついていけない…」そんなふうに感じたことはありませんか?

母親同士の人間関係、LINEグループ、暗黙のルール。頑張って馴染もうとしても、気疲れや孤立感に悩んでしまう人は少なくありません。

特に、仕事や家事に追われる中で、すべてに参加するのが難しいという声も多く聞かれます。

この記事では、「少年野球 ついていけない」と感じている母親に向けて、孤立の原因と、無理せず関わるための具体的な工夫や考え方をまとめました。

自分らしい関わり方を見つけ、負担を減らすためのヒントがきっと見つかります。

この記事で分かること

- 母親が少年野球で孤立する主な原因を知ることができる

- 無理せず関わるための具体的な方法がわかる

- 他の保護者やコーチとの適切な距離感を学べる

- 家族の協力を得るための工夫を理解できる

少年野球 ついていけない母の孤独と悩み

- 少年野球で孤立してしまう原因とは?

- 母親同士の付き合いがつらい理由

- グループLINEや私物のお揃い文化とは

- 年齢差・地域差が壁になることも

- 協力できない母は冷遇されるのか?

少年野球で孤立してしまう原因とは?

少年野球に関わる母親が孤立する大きな要因は、保護者同士の結びつきが強すぎることにあります。特に同じ学校や地域の保護者が多い場合、その中に新しく加わるのは簡単ではありません。すでに関係性ができているため、会話に入れなかったり、情報が共有されにくいことがあります。

また、野球経験がない母親や年齢が離れている場合、共通の話題が見つからず距離を感じることもあります。加えて、挨拶やちょっとした会話がうまくできないと、さらに気まずさが増します。

このように、周囲との間に無意識の壁ができてしまい、孤立を感じることは珍しくありません。初対面でも自然に会話ができる環境づくりが必要です。

母親同士の付き合いがつらい理由

母親同士の付き合いがつらくなるのは、無理に合わせなければいけない空気があるからです。特定の母親グループが中心となり、暗黙のルールのようなものが存在していると、そこに合わせるだけで疲れてしまいます。

母親同士の付き合いがつらくなるのは、無理に合わせなければいけない空気があるからです。特定の母親グループが中心となり、暗黙のルールのようなものが存在していると、そこに合わせるだけで疲れてしまいます。

また、保護者同士の関係が子どもの出場機会や評価に影響すると思い込んでしまうと、関わりを避けることができなくなります。その緊張感がストレスを生むのです。

さらに、些細なことで噂話や陰口が生まれることもあり、人間関係に敏感な人ほど気を遣いすぎてしまいます。このような空気が、つらさを感じる一因になります。

グループLINEや私物のお揃い文化とは

少年野球の現場では、母親たちの間でグループLINEが活用されることが多くあります。ただし、そのLINEグループに自然と入れるとは限りません。気がつけば周囲は情報を共有しているのに、自分だけ知らなかったということもあります。

また、私物のお揃い文化も存在します。チーム名の入ったTシャツやバッグ、キーホルダーなどが当たり前になっていることもあります。それが一体感を生む一方で、持っていない母親は仲間外れにされたような気持ちになることがあります。

こうした習慣が「同調圧力」となり、馴染めない人には心理的負担を与えがちです。配慮がない場合、孤立感はさらに強くなります。

年齢差・地域差が壁になることも

少年野球の母親たちの間では、年齢差や住んでいる地域の違いが見えない壁になることがあります。例えば、子どもの年齢は同じでも、母親が10歳以上離れていれば、会話のテンポや話題が合わないと感じることもあります。

また、地域が違うと学校や生活環境の話題についていけず、話の輪に入りづらくなります。同じ地域の母親同士が仲良くしている中で、よそ者のように感じてしまうのです。

こうした環境では、自分から話しかけるのが難しくなるため、自然と距離ができてしまいます。無理に会話を合わせようとしても、かえって疲れてしまうこともあります。

周囲が意識的に声をかけるなど、小さな気配りがあると壁はやわらぎやすくなります。

協力できない母は冷遇されるのか?

少年野球の現場では、母親の協力が当たり前のように求められることがあります。しかし、すべての家庭に余裕があるとは限りません。仕事や他の子どもの世話で動けないことも珍しくありません。

少年野球の現場では、母親の協力が当たり前のように求められることがあります。しかし、すべての家庭に余裕があるとは限りません。仕事や他の子どもの世話で動けないことも珍しくありません。

それにもかかわらず、協力できない母親に対して、冷たい態度を取られる場面があります。例えば、挨拶をしても返されなかったり、LINEの返信がなかったりすることもあります。

こうした態度は、無意識のうちに「協力できない人」として距離を置かれているサインかもしれません。実際に、周囲の目を気にして無理に手伝うようになる人もいます。

本来は、できる範囲で協力するスタンスが理想です。周囲の理解があれば、負担は軽減できます。

少年野球 ついていけない時の抜け道と工夫

- 母親が少年野球に行かないという選択

- 家族の協力で母の負担を軽減する方法

- 他の保護者との関係性をラクにするコツ

- コーチ・監督との最適な距離感の作り方

- SNSで少年野球の情報を得る方法

- 無理せず続けるための心の整え方

母親が少年野球に行かないという選択

少年野球に母親が行かないという判断は、必ずしも悪いことではありません。家庭や仕事の事情、体調面などで毎回参加できない人も多くいます。無理をして参加することで、心身のバランスを崩してしまうこともあります。

このようなときは、事前にチーム側へ事情を伝えることが大切です。誠意を持って説明すれば、多くのチームは理解を示してくれます。特に最近では、母親の負担を減らす取り組みをしているチームも増えています。

また、行かない代わりに家でできることを提案するのも一つの方法です。例えば、連絡係や資料の整理などです。現場にいないからといって、関わり方がゼロになるわけではありません。

それぞれの家庭に合ったスタイルを見つけることが重要です。

家族の協力で母の負担を軽減する方法

母親がすべてを抱え込まないようにするには、家族の協力が欠かせません。少年野球は長時間の活動が多く、送迎や当番だけでも大きな負担になります。

母親がすべてを抱え込まないようにするには、家族の協力が欠かせません。少年野球は長時間の活動が多く、送迎や当番だけでも大きな負担になります。

まずは、家庭内で役割分担を明確にすることが大切です。例えば、試合の応援は父親が担当し、平日の準備は母親が行うなど、それぞれの得意な分野で協力し合う形が理想です。

祖父母や兄弟姉妹にもサポートをお願いできる場合は、積極的に声をかけてみましょう。ときにはお弁当作りや送迎を代わってもらうだけでも、気持ちがずいぶん楽になります。

家庭全体で協力体制を作ることで、母親の負担は確実に減ります。

他の保護者との関係性をラクにするコツ

他の保護者との関係性をラクに保つには、必要以上に無理をしないことが基本です。常に輪に入ろうとするよりも、自分が自然体でいられる距離感を見つけることが大切です。

挨拶や軽い会話だけでも、印象は大きく変わります。無理に仲良くなろうとせず、笑顔で対応することが信頼につながる第一歩です。

また、グループLINEの使い方にも注意が必要です。反応を強く気にしすぎず、必要なやり取りに絞ることで疲れにくくなります。

過度な付き合いよりも、適度な関わりを意識しましょう。負担を感じにくい関係が、結果として良好な関係性を築くポイントです。

コーチ・監督との最適な距離感の作り方

コーチや監督とは、適度な距離を保ちながら信頼関係を築くことが大切です。過剰に近づきすぎると、他の保護者とのバランスが崩れることがあります。逆に、関わりを避けすぎると、情報が入りにくくなることもあるため注意が必要です。

まずは、挨拶や練習後のお礼など、基本的な礼儀を丁寧にすることから始めましょう。長話をする必要はなく、短くても誠意のある言葉を交わすだけで十分です。

また、子どもの様子や悩みを簡潔に伝えると、チーム運営側も安心して対応できます。一方的な要求や批判は避けることが、良い関係を保つポイントになります。

自然なやりとりを積み重ねることで、信頼は少しずつ深まります。

SNSで少年野球の情報を得る方法

最近では、少年野球の情報をSNSから得る保護者も増えています。特にInstagramやX(旧Twitter)では、全国のチームの活動や保護者の声が投稿されており、情報収集の場として便利です。

例えば、「少年野球 保護者」などのハッシュタグで検索すれば、リアルな体験談や役立つ工夫が見つかります。また、チームの公式アカウントがある場合、練習スケジュールや連絡事項が発信されていることもあります。

ただし、すべてを鵜呑みにせず、自分のチームや環境に合う情報を選ぶことが大切です。比較して落ち込む必要はありません。役立つ部分だけを取り入れればOKです。

必要な情報をピンポイントで集める姿勢が、SNS活用のコツです。

無理せず続けるための心の整え方

少年野球への関わりが負担に感じるときは、まず自分の気持ちを整理することが必要です。「行きたくない」と感じたとき、自分を責めるのではなく、心の疲れを認めることが第一歩になります。

少年野球への関わりが負担に感じるときは、まず自分の気持ちを整理することが必要です。「行きたくない」と感じたとき、自分を責めるのではなく、心の疲れを認めることが第一歩になります。

日々の中で無理を続けていると、小さなことでも重く感じるようになります。そのため、予定を詰めすぎず「今日は休んでも大丈夫」と考えることが心を軽くします。

また、話せる相手がいると安心感が生まれます。夫や友人に気持ちを聞いてもらうだけでも、気持ちは変わります。

すべてを完璧にこなそうとせず、自分のペースで参加する姿勢が長続きのカギになります。自分を守ることも、子どものために必要な行動です。

少年野球でついていけないと感じた母親のためのまとめ

- 母親同士の強い結びつきが孤立感を生みやすい

- 同じ地域や学校の関係が疎外感の原因になりやすい

- 野球経験の有無が会話や共感に差を生む

- 暗黙のルールに無理して合わせることで疲労がたまる

- 子どもの出場に影響するという思い込みがプレッシャーになる

- LINEグループに入れず情報格差が生まれる

- 私物のお揃いが同調圧力として心理的負担になる

- 年齢差や地域差が距離を感じさせる要因になる

- 挨拶や会話のズレが壁をさらに厚くする

- 協力できないことで冷たい対応を受けることがある

- 家庭の事情を事前に伝えることで理解は得やすい

- 現場に行かずともできる役割を見つけることは可能

- 家族で役割を分担すれば負担は大きく軽減できる

- 自然体のコミュニケーションが関係性を楽にする

- 適切な距離感と礼儀を意識すれば信頼は築ける