少年野球では、ピッチャーからキャッチャーまでの距離は年齢やリーグによって異なります。リトルリーグと少年野球の距離の違いを理解し、年代別のピッチャーからホームベースまでの距離を把握することは、選手の成長に欠かせません。

公式ルールにおけるピッチャーの距離は試合の公平性を保つために決められていますが、少年野球における投球距離の変遷を振り返ると、規定は時代とともに変化してきました。ピッチャープレートからホームベースまでの距離の測り方や、マウンドの高さと距離の関係も、投球フォームや球速に影響を与えます。

また、ピッチャーの距離がバッターに与える影響も重要です。距離が短いと球速の影響が大きく、長いと変化球の軌道が大きくなります。少年野球で適切な投球距離を知ることは、ピッチャーだけでなく試合全体のバランスを考える上でも必要です。本記事では、少年野球ピッチャー距離の基礎から実践まで詳しく解説します。

- 少年野球ピッチャー距離の公式ルールと年代別の違い

- ピッチャーからキャッチャーまでの距離が試合や球速に与える影響

- ピッチャープレートからホームベースまでの正しい測り方

- 投球距離の歴史的変遷と少年野球で適切な距離を知る重要性

少年野球のピッチャー距離はどのくらい?

- 少年野球のピッチャー距離はどのくらい?

- ピッチャーからキャッチャーまでの距離は?

- 年代別のピッチャーからホームベースまでの距離

- リトルリーグと少年野球の距離の違い

- ピッチャープレートからホームベースまでの距離の測り方

- マウンドの高さと距離の関係

- ピッチャーの距離と球速の関係

ピッチャーからキャッチャーまでの距離は?

ピッチャーからキャッチャーまでの距離は、野球のルールによって明確に定められています。この距離は、プレーする年代やリーグの規定によって異なり、特に少年野球では成長段階に応じた距離が設定されています。

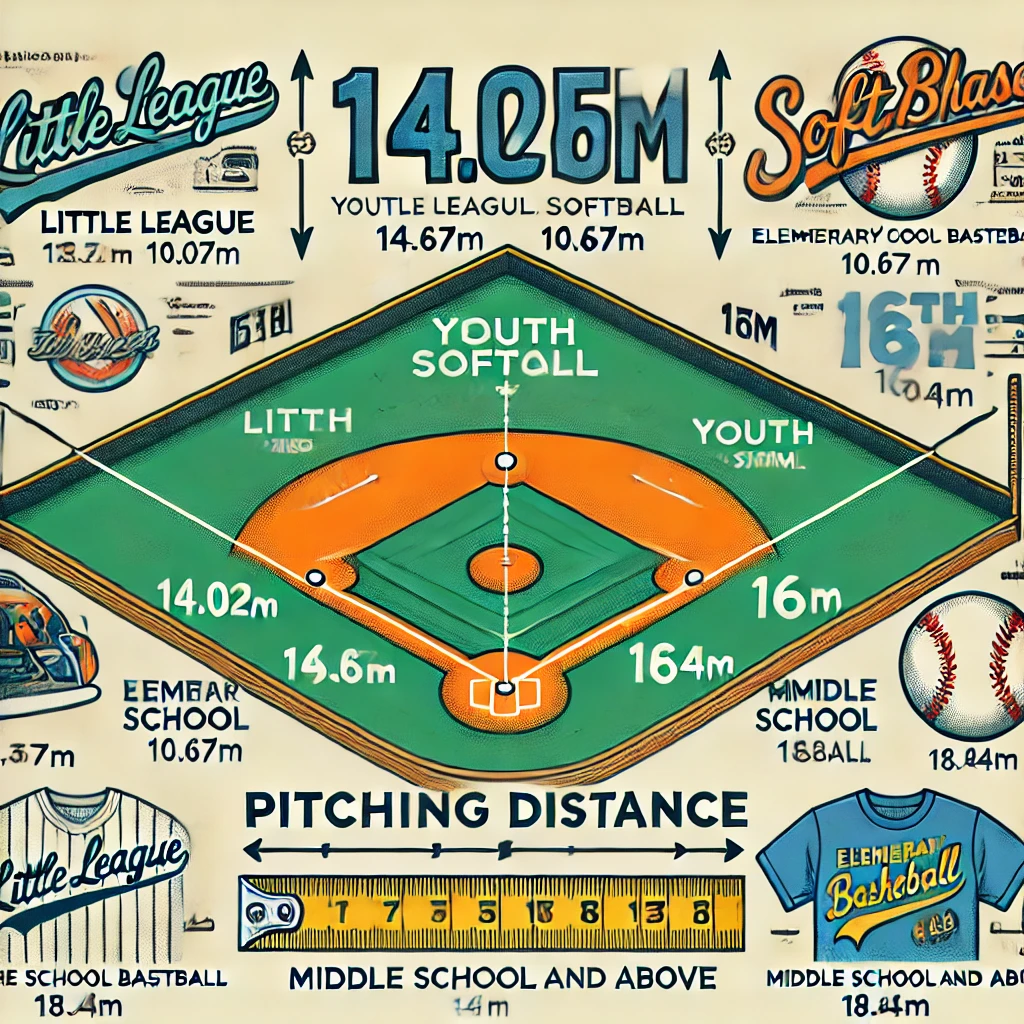

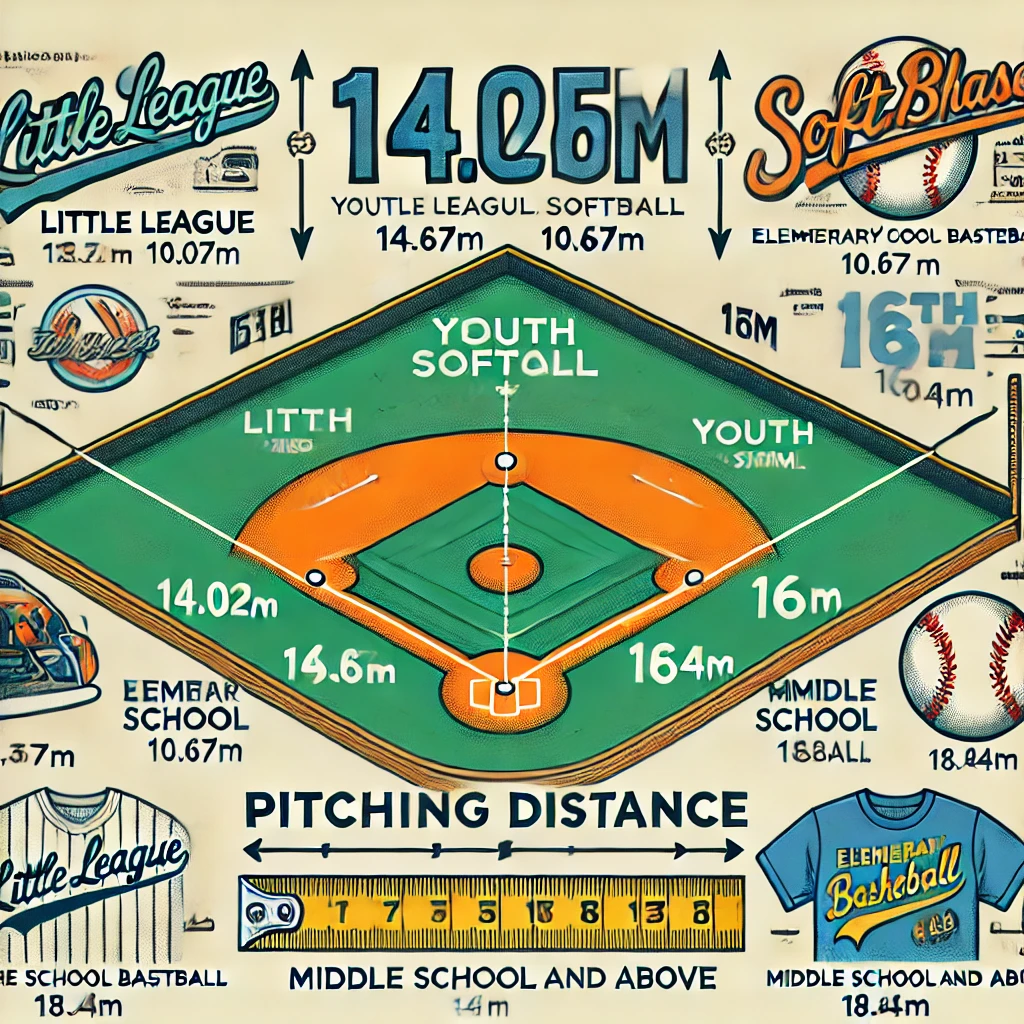

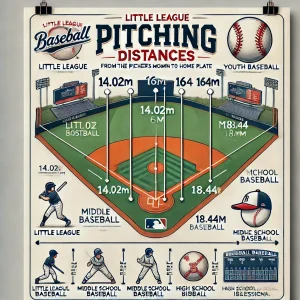

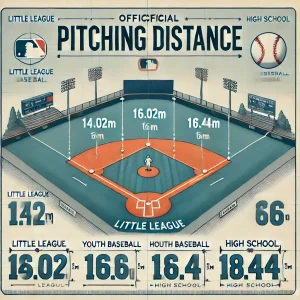

一般的に、中学生以上の野球ではピッチャープレートからホームベースまでの距離は18.44メートルと決められています。これは高校野球、大学野球、プロ野球でも同じであり、世界共通の公式ルールです。しかし、体格や筋力が十分に発達していない小学生では、この距離を投げるのが難しいため、少年野球では短縮された距離が採用されています。

例えば、リトルリーグでは14.02メートル、学童野球では16メートルと定められており、リーグごとに異なる距離が適用されます。また、低学年向けの野球ではさらに短い距離が設定されることもあります。このように、プレイヤーの成長段階に合わせた適切な距離が採用されることで、無理なく正しいフォームを身につけ、技術を向上させることが可能になります。

一方で、ピッチャーからキャッチャーまでの距離が変わることで、試合のスピード感やバッターの反応時間も変わります。特にプロ野球のように18.44メートルの距離で150km/hを超える速球が投げられると、バッターはわずか0.4秒ほどでボールの軌道を判断しなければなりません。少年野球ではそこまでのスピードはありませんが、それでも投球距離が短くなるほど打者の反応時間が少なくなり、試合展開が異なってくるのです。

このように、ピッチャーとキャッチャーの距離は単に投げやすさだけでなく、試合の戦略やプレーの流れにも大きく関わっています。適切な距離を理解し、各年代に合ったルールでプレーすることが、野球の楽しさと技術向上の鍵となるでしょう。

年代別のピッチャーからホームベースまでの距離

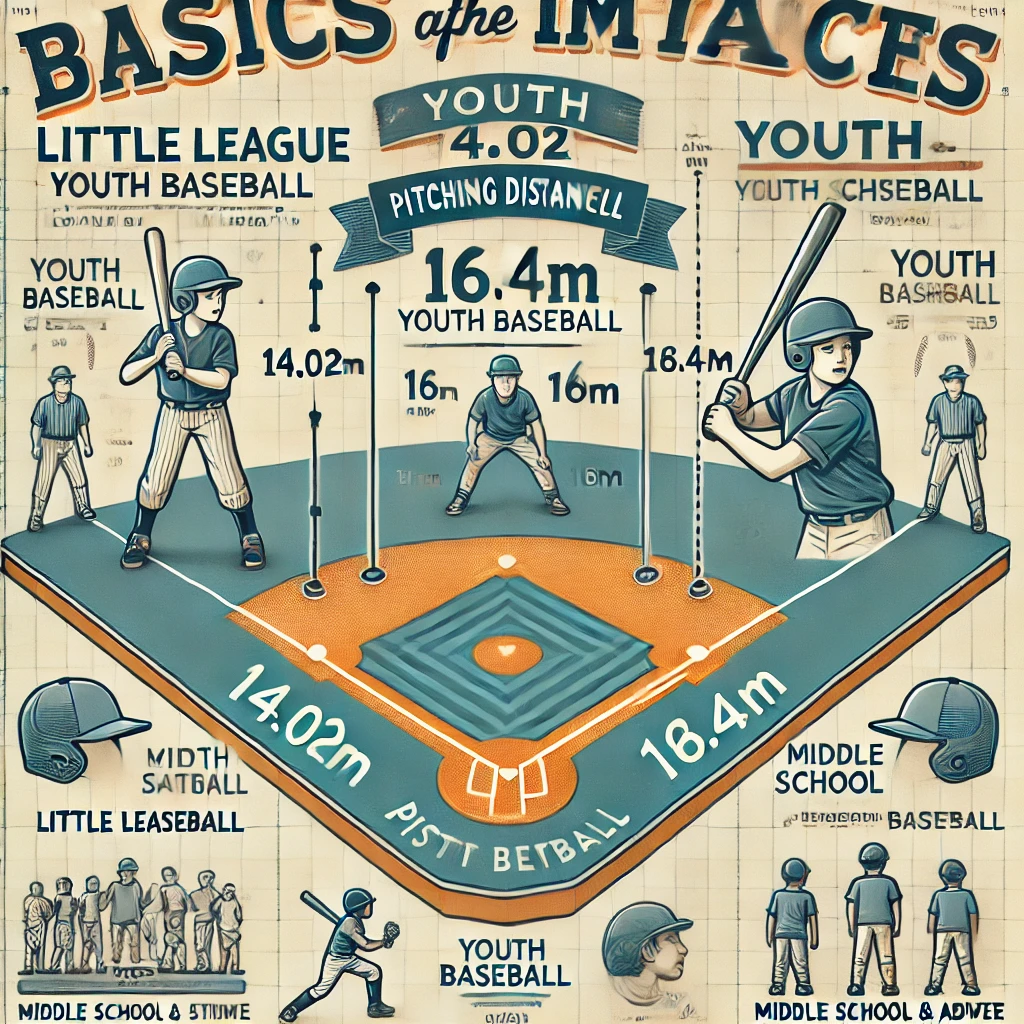

野球では、プレイヤーの成長段階に応じてピッチャーからホームベースまでの距離が異なります。特に少年野球では、体格や筋力の違いを考慮して適切な距離が設定されているため、各年代のルールを把握しておくことが重要です。

小学校低学年(1〜4年生)

この年代では、まだ筋力が十分に発達していないため、短めの距離が設定されています。多くのリーグでは14.0メートルが採用され、一部のリーグでは15.0メートルの距離が適用されることもあります。バッテリー間の距離が短いため、ボールを投げやすく、守備や打撃の基礎を学びやすいのが特徴です。

小学校高学年(5〜6年生)

体格や投球力が向上するこの年代では、ピッチャーとキャッチャーの距離がやや伸びます。少年軟式野球では16.0メートルが標準的な距離とされており、これにより試合のスピード感も増してきます。また、リーグによっては15.367メートルといった微妙な違いがあるため、所属リーグの規定を確認しておくことが大切です。

中学生以上(中学・高校・大学・プロ)

中学生になると、公式戦では大人と同じ距離でプレーするようになります。軟式・硬式ともに18.44メートルの距離が採用され、日本のプロ野球やメジャーリーグでも同じ距離が適用されています。この距離に適応することで、より高度な投球技術や戦略が求められるようになります。

このように、年代によってバッテリー間の距離が異なるのは、選手の成長段階に適した環境でプレーするためです。無理のない距離設定によって、正しい投球フォームを身につけることができ、次のステージへとスムーズに移行しやすくなります。

リトルリーグと少年野球の距離の違い

リトルリーグと少年野球は、どちらも小学生を対象とした野球ですが、投球距離には違いがあります。この距離の違いは、選手の成長度やリーグの競技レベルに応じたものです。

リトルリーグの投球距離

リトルリーグでは、ピッチャープレートからホームベースまでの距離が14.02メートルと決められています。これは国際的な基準に基づいたもので、リトルリーグの試合は世界共通のルールで行われます。この距離は、低学年から高学年まで一貫して適用されるため、選手は一定の環境で投球技術を磨くことができます。

少年野球(学童野球)の投球距離

一方、日本の少年野球(学童軟式野球)では、投球距離は16.0メートルと設定されています。この距離は、一般的な軟式野球の基準に基づいており、国内の試合ではこのルールが適用されます。また、低学年向けのリーグでは14.0メートルや15.0メートルの距離を採用していることもあり、年齢によって異なる場合があります。

リトルリーグと少年野球の距離が異なる理由

リトルリーグの14.02メートルに対し、少年野球の16.0メートルという違いがあるのは、それぞれのリーグの目的や競技環境が異なるためです。リトルリーグは世界大会を前提とした統一ルールを採用しており、一貫した環境でのプレーを重視しています。一方で、少年野球は国内の軟式野球に適した距離が設定されており、日本独自の基準が採用されているのが特徴です。

このような距離の違いを理解しておくことで、どのリーグに参加するのかを選ぶ際の参考になります。また、距離が異なることで、試合のテンポやバッターの反応時間も変わるため、プレースタイルにも影響を与える要素となるでしょう。

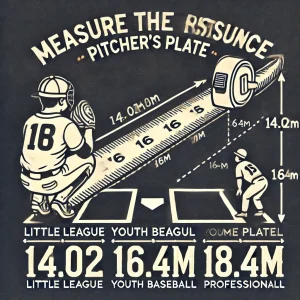

ピッチャープレートからホームベースまでの距離の測り方

ピッチャープレートからホームベースまでの距離は、正確に測定することが重要です。試合や練習で適切な距離を確保することで、ルールに沿ったプレーができるだけでなく、選手の技術向上にもつながります。ここでは、具体的な測り方について解説します。

基本的な測定基準

野球の公式ルールでは、ピッチャープレートの本塁側の縁から、ホームベースの後端(キャッチャー側の最も遠い点)までの距離を計測します。この基準は、すべての年代・カテゴリーで共通しており、適切な測定が求められます。

測定手順

- ピッチャープレートの位置を確認する

ピッチャーマウンドの中央に設置されているプレートの後縁を基準にします。このプレートの横幅は61.0cmで、投球時にはピッチャーが必ず足をかける部分です。 - ホームベースの後端を特定する

ホームベースは五角形の形状をしており、バッター側に向かって鋭角になっています。計測するのは、この五角形の最もキャッチャー寄りの先端までの距離です。 - メジャー(巻尺)を使用して距離を測る

公式戦や正確な距離設定が求められる場面では、メジャーや測定用ロープを使います。メジャーの片方をピッチャープレートの後縁に固定し、もう片方をホームベースの後端まで引き伸ばして測定します。 - 地面にマーキングを施す

測定後、必要に応じてチョークやスプレーでラインを引いておくと、距離がズレることなく安定したプレーが可能になります。特に少年野球では、選手がマウンドを踏み固めることで距離がずれることがあるため、こまめな確認が必要です。

注意点

・ グラウンドによっては、地形の影響で若干の誤差が生じることがあります。そのため、定期的に測定を行い、正しい距離を維持することが大切です。

・ 強風や雨の影響でラインが消えてしまうことがあるため、試合前には再度確認することが望ましいです。

このように、ピッチャープレートからホームベースまでの距離を正しく測ることで、試合の公平性を保ち、選手が適切な環境でプレーできるようになります。

マウンドの高さと距離の関係

ピッチャーマウンドの高さは、投球の質や球速、バッターへの影響を大きく左右します。特に、マウンドの傾斜と投球距離の関係は、ピッチャーの投球動作にも関わるため、正しく理解しておくことが重要です。

マウンドの高さの基本ルール

野球の公式ルールでは、ピッチャーマウンドの高さは**25.4cm(10インチ)**と定められています。これは高校野球やプロ野球でも共通の基準であり、ピッチャープレートの前方約15.2cmの位置からホームベース方向に向かって傾斜がつけられています。

ただし、少年野球ではこのマウンドの高さが必ずしも一定ではありません。低学年向けのリーグでは、マウンドを使用せず平坦な地面で投げるケースもあり、年齢が上がるにつれて傾斜のあるマウンドを使用するようになります。

マウンドの高さと投球の関係

・ 球速の向上

マウンドが高いほど、ピッチャーは投球時に角度をつけやすくなります。重力を利用して投げ下ろすことで球速が増し、打者にとっては速く感じられる球になります。

・ 投球フォームの安定

マウンドの傾斜が適切に設計されていると、ピッチャーはよりスムーズに体重移動ができ、下半身を活かした投球が可能になります。逆に、傾斜が急すぎるとバランスを崩しやすくなり、制球が乱れることがあります。

・ バッターへの影響

マウンドが高いと、ボールの角度がつきやすく、打者がボールを捉えにくくなります。逆に、マウンドが低い場合、ボールが水平に近い軌道になり、バッターにとって打ちやすくなる傾向があります。

少年野球におけるマウンドの高さの注意点

・ 小学生のピッチャーは、成長途中であり、無理なフォームで投げると肩や肘に負担がかかるため、高すぎるマウンドは避けたほうが良い場合があります。

・ グラウンドによってはマウンドの高さや傾斜が不均一なことがあり、投球動作に影響を与える可能性があります。そのため、事前にマウンドの状態を確認することが大切です。

このように、マウンドの高さは単に距離の問題だけでなく、投球のスピードやコントロール、バッターとの駆け引きにも関わる要素です。ピッチャーにとって、マウンドの特性を理解し、それに適応することが重要となるでしょう。

ピッチャーの距離と球速の関係

ピッチャーからキャッチャーまでの距離は、投球のスピードに大きな影響を与えます。特に少年野球においては、成長段階に合わせた距離が設定されているため、球速と距離の関係を正しく理解することが重要です。

投球距離が短いほど球速は相対的に速く感じる

例えば、プロ野球の試合ではピッチャーからホームベースまでの距離は18.44メートルですが、少年野球では**14.02メートル(リトルリーグ)や16メートル(学童野球)**が適用されます。この距離の違いにより、同じ球速のボールでもバッターが感じる速さは変わります。

例えば、プロ野球で150km/hの速球を投げるピッチャーがいた場合、ボールがキャッチャーに到達するまでの時間は約0.4秒です。一方で、距離が短い少年野球では、たとえ投球速度が100km/h程度であっても、バッターが反応する時間はそれほど変わらず、体感的にはより速く感じられることがあります。

ピッチャーの距離が球速に及ぼす影響

・距離が短いと速球の威力が増す

投球距離が短いほど、バッターはボールを見る時間が短くなります。そのため、同じ球速であっても、短い距離の方が打者の反応が遅れやすく、結果的に打ちにくくなります。

・球速が遅くてもタイミングをずらしやすい

距離が短いことで、ピッチャーは速球だけでなく、変化球や緩急をつけることでバッターのタイミングを崩しやすくなります。少年野球では、球速に頼るだけでなく、正確なコントロールと変化球の使い方が重要になります。

・距離が長いと球速の影響が顕著になる

一方で、中学・高校以上になり、18.44メートルの距離に移行すると、球速の差がより重要になります。例えば、120km/hと140km/hの球速の違いは、バッターにとっては明確な差として感じられます。これがプロレベルになると、球速だけでなく変化球の精度や投球の組み立てが勝負を決める要素になります。

少年野球で意識すべきポイント

・ 球速だけに頼るのではなく、制球力や変化球の習得も大切

・ 距離が短い分、リリースポイントを意識し、打者の体感速度を調整する工夫が必要

・ 高学年になるにつれて距離が伸びるため、徐々にスピードアップを意識したトレーニングを行う

このように、ピッチャーの距離と球速には密接な関係があり、成長段階に応じた投球術が求められます。適切なフォームと技術を身につけることで、どの年代でも効果的なピッチングが可能になるでしょう。

少年野球のピッチャー距離のルールと規定

- 公式ルールにおけるピッチャーの距離

- 少年野球における投球距離の変遷

- ピッチャーの距離が変更された歴史的背景

- ピッチャーの距離がバッターに与える影響

- 少年野球で適切な投球距離を知る重要性

公式ルールにおけるピッチャーの距離

野球の公式ルールでは、ピッチャープレートからホームベースまでの距離が厳密に定められています。これは、試合の公平性を保ち、選手が適切な環境で競技を行えるようにするためです。

公式戦における標準距離

国際的なルールでは、ピッチャーからホームベースまでの距離は**18.44メートル(60フィート6インチ)**と決められています。この距離は、日本のプロ野球(NPB)、メジャーリーグ(MLB)、高校野球、大学野球、そして中学野球でも採用されています。そのため、野球の競技レベルが上がるにつれて、ピッチャーはこの距離に適応する必要があります。

少年野球の公式ルールにおける例外

一方、少年野球では成長段階を考慮し、ピッチャーとキャッチャーの距離が短く設定されています。以下のように、所属するリーグや年代によって異なる距離が採用されています。

- リトルリーグ:14.02メートル(46フィート)

- 学童軟式野球:16メートル

- ボーイズリーグ(小学部):15.367メートル

- 低学年向け少年野球:14〜15メートル

これらの距離は、子どもが正しい投球フォームを身につけ、負担なくプレーできるように設定されています。特に、小学生の肩や肘への負担を軽減することが目的のひとつとなっています。

距離が公式ルールとして固定された理由

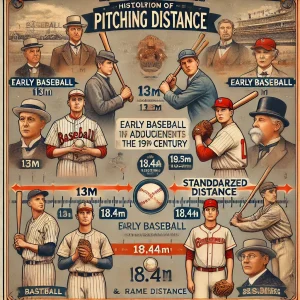

現在の公式ルールの18.44メートルという距離は、19世紀のアメリカで野球が発展する過程で定められました。当時、ピッチャーとバッターの距離をどう設定するかが議論され、最終的に安全性と競技性のバランスを取るために決定されました。

また、少年野球の距離についても、選手の成長に合わせた適切な距離を模索した結果、現在の基準が確立されています。どの年代でも適切な距離を確保することで、ピッチャーの技術向上や怪我の防止に役立っています。

少年野球における投球距離の変遷

少年野球の投球距離は、歴史の中で何度か変更されてきました。これは、選手の成長に応じた適切な環境を提供するためのものであり、安全性と競技性のバランスを考慮した結果です。

初期の少年野球の距離設定

日本に少年野球が広まった当初、ピッチャーからホームベースまでの距離は現在よりも短い設定でした。特に、戦後に普及し始めた学童野球では、明確なルールが存在しない時期もあり、地域ごとに距離が異なっていました。

その後、野球のルールが統一されるにつれ、各年代に応じた適切な距離が設定されるようになりました。国際大会を意識したリトルリーグでは14.02メートル、国内の学童軟式野球では16メートルという距離が採用されるようになり、今に至ります。

距離変更の背景と理由

少年野球の投球距離が変更されてきた背景には、以下のような理由があります。

- 選手の体格の変化

昔に比べて現代の子どもたちは体格が良くなり、筋力も向上しています。そのため、以前よりも長い距離でのプレーが可能となり、公式ルールの距離もそれに合わせて調整されてきました。 - 怪我のリスク軽減

野球において、ピッチャーの肩や肘への負担は重要な問題です。距離が長すぎると、無理なフォームで投げてしまい、成長期の関節や筋肉に負担がかかるため、適切な距離が見直されてきました。 - 競技レベルの向上

野球の国際化が進むにつれて、各リーグのルールを統一する動きが強まりました。特に、日本国内の学童野球と、アメリカを中心としたリトルリーグの距離を調整することで、国際大会でも公平な競技環境を確保する狙いがあります。

今後の少年野球の投球距離の可能性

近年、スポーツ医学やデータ分析が進化し、より科学的な視点で投球距離が議論されるようになっています。例えば、ピッチャーの負担軽減を目的とした「投球数制限」の導入と併せて、距離の調整も議論される可能性があります。

また、球場の設備によっては、公式ルールの距離を確保できないケースもあるため、今後は地域ごとの対応策も求められるでしょう。

少年野球における投球距離の変遷は、選手の成長と競技環境の変化に応じて進化してきました。今後も、選手の安全性を確保しつつ、適切な距離設定が見直されていくことが予想されます。

ピッチャーの距離が変更された歴史的背景

ピッチャーからバッターまでの距離は、野球の歴史の中で何度か変更されてきました。この変更には、選手の安全確保や競技の公平性、試合のバランスを考慮した経緯があります。現在の**18.44メートル(60フィート6インチ)**という距離も、最初から決められていたわけではなく、様々な議論と試行錯誤を経て確立されました。

初期の野球では距離が短かった

19世紀初頭、アメリカで野球のルールが整備される以前は、ピッチャーとバッターの距離は約13メートル(45フィート)と現在よりも短い設定でした。当時のピッチャーは、現在のようなオーバースローではなく、アンダースローやサイドスローで投げるスタイルが一般的であり、速い球を投げるというよりは、バッターが打ちやすい球を供給する役割が大きかったのです。

ピッチャーの進化とともに距離が変更

しかし、ピッチャーの技術が向上し、速球を投げる選手が増えるにつれ、バッターにとって打つのが難しくなりました。特に、19世紀後半のアメリカのプロ野球リーグでは、ピッチャーの速球によって試合が一方的になってしまうことが問題視されるようになりました。

この背景の中で、ニューヨーク・ジャイアンツ(現サンフランシスコ・ジャイアンツ)の強力なピッチャーが頭部死球を与え、バッターが昏睡状態に陥るという事故が発生しました。この事故をきっかけに、ピッチャーからキャッチャーまでの距離を延ばし、安全性を確保するべきだという声が高まりました。

誤解から生まれた「18.44メートル」

こうした流れを受けて、当時のルール改定では60フィート(約18.288メートル)に距離を変更することが決まりました。しかし、この数値が公式文書に記載される際、誤って「60.6フィート(約18.44メートル)」と書き換えられたことで、現在の距離が定着することになりました。

現代では、投球スピードや球の軌道、試合のバランスを考慮した結果、この18.44メートルという距離が最適であるとされ、現在に至ります。

ピッチャーの距離がバッターに与える影響

ピッチャーとバッターの距離は、打者がボールを見極める時間や対応のしやすさに大きな影響を与えます。距離が変わると、試合のテンポやバッターの打撃成績にも関わってくるため、ピッチャーにとってもバッターにとっても重要な要素となります。

距離が短い場合の影響

少年野球やリトルリーグでは、ピッチャーからホームベースまでの距離が**14.02メートル(リトルリーグ)や16メートル(学童軟式)**と短く設定されています。この場合、バッターがボールを見る時間が短くなり、ピッチャーの球速が遅くても速く感じる傾向があります。

例えば、リトルリーグで100km/hのボールを投げるピッチャーは、プロ野球の150km/hと同じくらいの体感速度になると言われています。距離が短い分、バッターは球を見極める余裕が少なくなり、素早い反応が求められます。

また、距離が短くなると、変化球の軌道が十分に曲がる前にバッターの元に届くため、変化球の効果が弱まるという特徴もあります。

距離が長い場合の影響

中学野球以上になると、ピッチャーからキャッチャーまでの距離は18.44メートルになり、バッターはボールをより長く見ることができます。これにより、変化球の曲がりが大きくなるため、ピッチャーの投球術がより重要になります。

また、球速が速いピッチャーほど有利になり、140km/h以上のボールを投げられる選手は、バッターにとって非常に対応しづらい存在となります。一方で、距離が長くなることで、バッターは球の回転や変化を見極める時間が増え、的確に対応できる打者も増えていきます。

ピッチャーとバッターの駆け引きに影響

距離の違いによって、バッターの反応時間や打撃の難易度が変わるため、ピッチャーはそれに応じた戦略を立てる必要があります。例えば、距離が短い少年野球では、速球だけで抑えることが比較的容易ですが、距離が長くなるにつれて変化球やコントロールの精度が求められます。

また、距離の影響はピッチャーの投球フォームにも関係します。距離が短いと、速球主体の投球が有利になりますが、距離が長いとリリースポイントや投球の角度を工夫しなければなりません。

このように、ピッチャーとバッターの距離は、野球の試合展開に大きな影響を与えます。距離の変化によって投球の質や打撃戦略が変わるため、各年代に適したプレースタイルを理解することが重要です。

少年野球で適切な投球距離を知る重要性

少年野球において、適切な投球距離を理解することは非常に重要です。これは、選手の成長をサポートし、技術向上やケガの防止につながるからです。特に、投球距離は選手の年齢や体格に応じて異なり、それぞれの段階に適した距離でプレーすることが求められます。

適切な距離が成長に与える影響

ピッチャーにとって、無理のない投球距離でプレーすることは、正しいフォームを身につけるために欠かせません。距離が適切でない場合、フォームが崩れ、将来的にコントロールや球速に影響を与える可能性があります。たとえば、距離が長すぎると無理に力を入れて投げるクセがつき、肩や肘に負担がかかる原因になります。

また、バッターにとっても、適正な距離でプレーすることは重要です。距離が短すぎると反応する時間が少なく、試合のバランスが崩れやすくなります。一方で、距離が長すぎると、速球への対応が難しくなり、打撃の成長に影響を与えることがあります。

少年野球の規定距離とリーグの違い

少年野球では、プレイヤーの発達段階を考慮し、リーグごとに異なる距離が設定されています。たとえば、リトルリーグでは14.02メートル、学童軟式野球では16メートルと定められています。これらの距離設定は、ピッチャーの負担を減らし、適切なフォームで投球できるようにするために設けられています。

リーグごとの距離を知らずに練習してしまうと、試合で投げる距離との違いが大きくなり、選手が戸惑うこともあります。そのため、日頃の練習から所属するリーグの規定距離を意識することが大切です。

適正な距離を守ることのメリット

・ ケガのリスクを減らせる

投球距離が適切であれば、無理なフォームで投げることがなくなり、肩や肘への負担を軽減できます。特に、成長期の選手にとっては、将来的な障害を防ぐためにも重要です。

・ フォームの安定につながる

適切な距離でプレーすることで、正しい投球フォームが身につきやすくなります。距離が合わないと、力みや無理なステップが増え、コントロールに悪影響を及ぼすことがあります。

・ 試合でのパフォーマンス向上

試合で規定距離に慣れていれば、余計なプレッシャーを感じることなく、落ち着いて投球できます。普段の練習と試合の環境が一致していれば、より実践的なトレーニングが可能になります。

適正な距離を知ることが競技力向上につながる

少年野球では、適切な距離を理解し、それに基づいて練習することが選手の成長に直結します。距離が変わると、投球のタイミングやフォーム、球速への影響が大きいため、リーグの規定を確認し、選手が無理なくプレーできる環境を整えることが大切です。適切な距離を守ることで、技術の向上とケガの予防を両立させ、長く野球を楽しむことができるでしょう。

少年野球ピッチャー距離の基本と影響まとめ

- 少年野球のピッチャー距離は成長段階に応じて異なる

- 一般的に中学生以上は18.44メートルで統一されている

- 少年野球ではリトルリーグは14.02メートル、学童軟式は16メートルが標準

- ピッチャー距離が短いと球速が速く感じられ、打者の反応時間が短くなる

- ピッチャープレートからホームベースまでの距離は正確に測定する必要がある

- マウンドの高さは投球のスピードやコントロールに影響を与える

- ピッチャー距離が短いと変化球の軌道が小さくなりやすい

- 公式戦では距離の統一が試合の公平性を保つために重要視されている

- ピッチャー距離の変更は歴史的に安全性と競技性を考慮して行われた

- 18.44メートルの距離は過去のルール変更の誤解から生まれた数値である

- 少年野球の適正距離を守ることで肩や肘の負担を軽減できる

- 距離が短いほどバッターの打撃技術にも影響を及ぼす

- 距離を理解し適切な練習を行うことで投球フォームの安定につながる

- 各リーグの距離ルールを把握し、練習と試合で違いがないようにすることが重要

- 投球距離は将来的な競技レベルの向上にも関わるため慎重に管理するべきである

関連記事

少年野球で速球が打てない原因は?打ち損じを減らせるトップの角度とは?