少年野球のお茶当番は、長年続いてきた慣習だが、近年その負担が問題視されている。共働き家庭の増加やライフスタイルの変化により、親が練習や試合に毎回付き添うことが難しくなっているのが現状だ。

少年野球のお茶当番は、長年続いてきた慣習だが、近年その負担が問題視されている。共働き家庭の増加やライフスタイルの変化により、親が練習や試合に毎回付き添うことが難しくなっているのが現状だ。

こうした状況を受け、多くのチームではお茶当番の廃止や負担軽減の動きが進んでいる。しかし、ただなくせばよいわけではない。お茶当番の仕組みがなくなることで、別の業務が保護者にのしかかる可能性もあるため、適切な改革とバランスの取れた運営が求められている。

本記事では、少年野球におけるお茶当番の現状と課題、そして負担を軽減しながらスムーズにチームを運営する方法について詳しく解説する。今後の野球環境をより良くするために、どのような変化が必要なのかを一緒に考えていこう。

-

ココがポイント

- 少年野球のお茶当番が続く理由と問題点を理解できる

- お茶当番の負担が野球離れにつながることを知ることができる

- お茶当番を廃止したチームの成功事例を学べる

- 保護者の負担を軽減しながらチームを運営する方法が分かる

少年野球 お茶当番の問題点と現状

- お茶当番が続く理由とは?

- 負担が大きすぎる保護者の役割

- PTAと共通する強制的な風習

- お茶当番が野球離れを加速させる

- SNSで広がるお茶当番廃止の声

お茶当番が続く理由とは?

少年野球のお茶当番は、今も多くのチームで続いています。その理由はいくつかあります。

少年野球のお茶当番は、今も多くのチームで続いています。その理由はいくつかあります。

まず、昔からの「慣習」が大きく影響しています。少年野球は長年、地域の大人たちの協力で運営されてきました。監督やコーチは基本的にボランティアなので、「保護者がサポートするのが当たり前」と考えられてきたのです。

次に、「以前やった人が、新しい人にも求める」ことも理由の一つです。過去にお茶当番を経験した保護者が、「自分もやったのだから、後輩の親もやるべきだ」と考えることで、廃止しにくくなっています。

また、「指導者の負担を減らすため」という理由もあります。監督やコーチが指導に集中できるように、保護者が練習や試合をサポートする仕組みとして、お茶当番が続いてきました。しかし、これはあくまで保護者の善意に頼る仕組みであり、本当に必要かどうかは疑問です。

このように、お茶当番は長年の習慣や考え方が原因で続いています。しかし、時代に合わなくなってきた今、見直すべき時期にきています。

負担が大きすぎる保護者の役割

少年野球では、保護者が担う役割が多すぎるのが問題になっています。ただの「お茶当番」だけではなく、さまざまな仕事をこなさなければならないからです。

少年野球では、保護者が担う役割が多すぎるのが問題になっています。ただの「お茶当番」だけではなく、さまざまな仕事をこなさなければならないからです。

まず、大きな負担になるのが「送迎」です。試合や遠征があると、子どもたちを車で送り迎えする必要があります。チームによっては、長距離の移動が頻繁にあり、仕事をしている保護者にとって大きな負担になります。

次に、「運営のサポート」もあります。試合のスコアをつけたり、グラウンドの準備をしたりする役割が、保護者に求められることがあります。これらの仕事は専門的な知識が必要な場合もあり、初めて関わる人にはハードルが高いです。

さらに、「人間関係のストレス」も無視できません。役割が決められていることで、特定の家庭に負担が偏ることもあります。また、「あの家は協力していない」と陰口を言われることもあり、余計なトラブルを生む原因になります。

このように、少年野球では保護者に多くの負担がのしかかっています。そのため、お茶当番を含めた運営の仕組みを見直し、保護者が無理なく関われる環境を作ることが重要です。

PTAと共通する強制的な風習

少年野球のお茶当番は、学校のPTA活動と似ています。どちらも「最初はボランティアだったのに、いつの間にか強制になってしまった」という共通点があります。

PTAは本来、学校をサポートするための任意の活動でした。しかし、気づけば「参加して当然」という雰囲気になり、やらないと周囲から冷たい目で見られるようになっています。少年野球のお茶当番も同じで、「みんなやっているから」と断りにくい空気があります。

また、「断ると居づらくなる」という点も共通しています。例えば、お茶当番をやりたくないと言うと、「協力しない親」と見なされてしまい、他の保護者との関係が悪くなることもあります。PTA活動でも、「役員をやらないと子どもが冷遇されるかも」と不安に感じる親がいるのと同じです。

さらに、「昔からの伝統だから」という理由で続けられていることも、PTAと少年野球のお茶当番の共通点です。しかし、伝統だからといって、必ずしも今の時代に合っているとは限りません。

このように、PTAと少年野球のお茶当番は、どちらも「やらなくていいはずのこと」が強制される仕組みになってしまっています。だからこそ、不要な負担を減らし、柔軟な運営を考える必要があります。

お茶当番が野球離れを加速させる

お茶当番の負担が原因で、子どもを野球チームに入れない家庭が増えています。特に共働き世帯にとって、練習や試合のたびに親が手伝うのは大きな負担です。

また、他のスポーツと比べても、保護者の関与が多すぎる点が敬遠される要因になっています。送迎や試合準備の負担が続くことで、野球をやめる家庭も少なくありません。

このような状況が、野球人口の減少につながっています。お茶当番を見直すことで、より多くの子どもが野球を続けやすい環境を作ることができます。

SNSで広がるお茶当番廃止の声

SNSでは、お茶当番に対する不満の声が増えています。「親の負担が重すぎる」「仕事と両立できない」といった投稿が多く、共感を集めています。

SNSでは、お茶当番に対する不満の声が増えています。「親の負担が重すぎる」「仕事と両立できない」といった投稿が多く、共感を集めています。

また、お茶当番を廃止したチームの成功事例も話題になっています。「負担が減ったら部員が増えた」「親同士のトラブルがなくなった」といった声が広まり、他のチームにも影響を与えています。

このように、SNSを通じてお茶当番の見直しを求める声が強まり、多くのチームが変わりつつあります。

少年野球 お茶当番をなくすための方法

- 当番なしのチームが増えている理由

- 実際にお茶当番を廃止したチームの事例

- 指導者の意識改革が求められる

- お茶当番をなくしても必要なサポート

- 保護者の負担を軽減する仕組みとは?

- 少年野球を持続可能な環境にするには

当番なしのチームが増えている理由

近年、少年野球チームで「お茶当番なし」の運営を採用するケースが増えています。その理由は、保護者の負担を減らし、より多くの子どもに野球を続けてもらうためです。

特に共働き家庭が増えたことで、親が練習や試合のたびに手伝うのが難しくなっています。お茶当番の負担をなくすことで、保護者が関わりやすくなり、チームへの入団者も増える傾向があります。

また、時代の変化とともに「選手自身が準備をするべき」という考え方が広まり、指導者側も保護者の負担を減らす方向にシフトしています。この流れにより、お茶当番なしのチームが増えているのです。

実際にお茶当番を廃止したチームの事例

お茶当番を廃止したチームでは、選手や指導者が自分の飲み物を持参するルールに変更し、親の負担を大幅に軽減しています。

お茶当番を廃止したチームでは、選手や指導者が自分の飲み物を持参するルールに変更し、親の負担を大幅に軽減しています。

例えば、あるチームでは「送迎や試合準備のみに保護者の協力を求める」形にし、お茶当番を完全になくしました。その結果、保護者の負担が減り、新規入団者が増加しました。

また、別のチームではクラブ運営費を少し上げ、必要なサポートを外部委託することで、親の負担をゼロにしました。こうした取り組みにより、チーム運営がスムーズになり、保護者からも好評を得ています。

指導者の意識改革が求められる

お茶当番の廃止が進む中で、指導者の考え方も変えていく必要があります。これまでのように「保護者の協力が当たり前」という意識では、チーム運営が成り立たなくなっているからです。

まず、指導者自身が「親の負担を前提としない運営」を意識することが重要です。例えば、お茶出しや雑務を保護者に頼るのではなく、選手自身が準備をする習慣を身につけることで、自然と不要な負担を減らすことができます。

また、「指導に専念するために保護者の手伝いが必要」という考え方も見直すべきです。必要な業務はチーム全体で分担し、負担が特定の保護者に偏らない仕組みを作ることが、今後の少年野球に求められています。

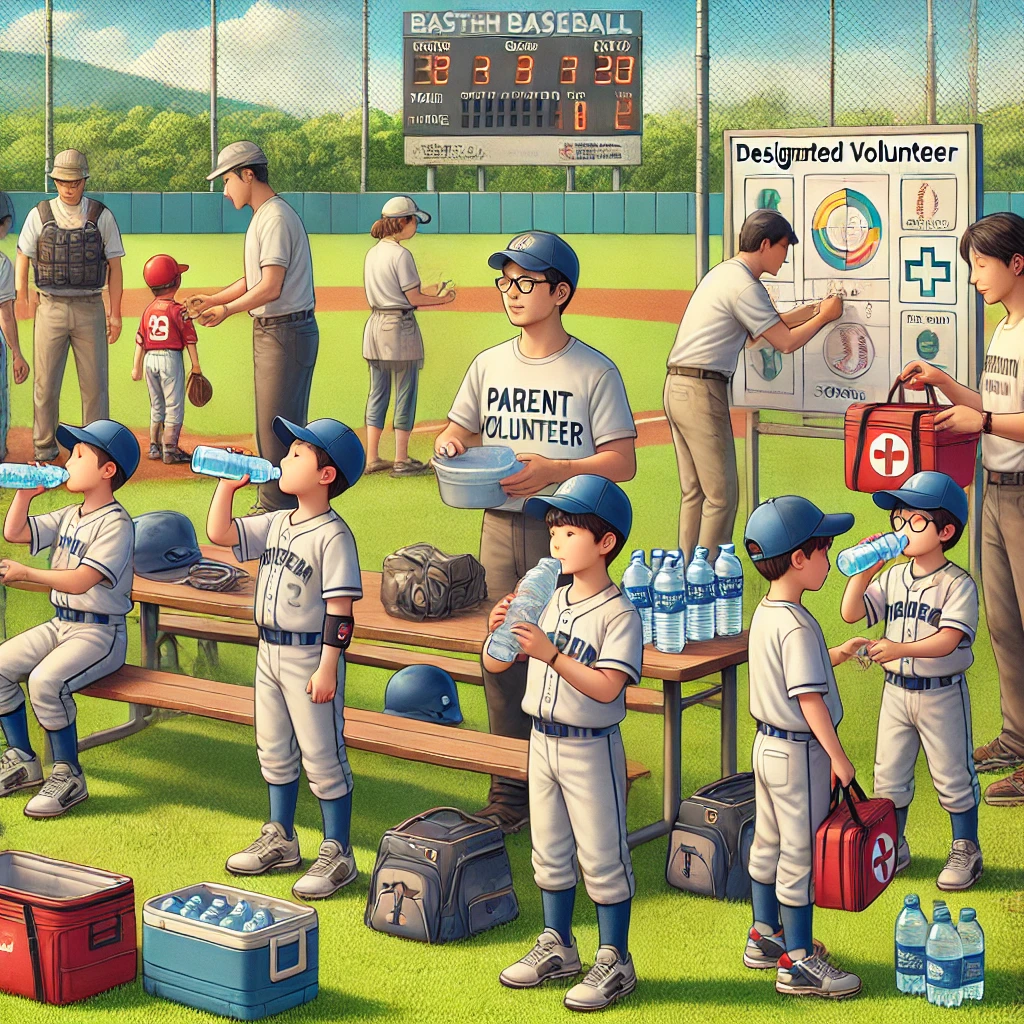

お茶当番をなくしても必要なサポート

お茶当番を廃止しても、チーム運営には保護者の協力が不可欠です。特に、試合や遠征に関わるサポートはなくせない部分があります。

お茶当番を廃止しても、チーム運営には保護者の協力が不可欠です。特に、試合や遠征に関わるサポートはなくせない部分があります。

例えば、「送迎」は引き続き重要です。チームによっては公共交通機関を使うことも可能ですが、小学生の場合、安全面を考えると保護者の協力が必要な場面もあります。

また、「緊急時の対応」も欠かせません。試合や練習中のケガに備え、救護係を設けるチームもあります。これにより、指導者が練習に集中でき、子どもたちも安心してプレーできます。

お茶当番をなくすことは負担軽減につながりますが、本当に必要なサポートを見極め、無理のない形で協力体制を整えることが大切です。

保護者の負担を軽減する仕組みとは?

お茶当番の廃止だけではなく、全体的に保護者の負担を減らす仕組みが求められています。特に、役割を分散し、無理なく協力できる体制を作ることが重要です。

まず、「業務の簡素化」が効果的です。例えば、試合時の飲み物は各自持参、審判やスコア記録は指導者が担当するなど、保護者が関与する場面を減らすだけでも負担は大幅に軽くなります。

次に、「外部リソースの活用」も有効です。例えば、送迎の負担を減らすためにチーム専用のバスを導入したり、練習のサポートをボランティアや地域の協力者に依頼したりする方法もあります。これにより、保護者の関与が必要な場面を最小限にできます。

さらに、「役割の選択制」を取り入れることで、保護者が無理のない範囲で協力できる環境を作ることも可能です。全員が同じ負担を背負うのではなく、できる人ができる範囲で関わる仕組みが理想的です。

少年野球を持続可能な環境にするには

少年野球を長く続けられる環境にするためには、「負担の見直し」と「柔軟な運営」が必要です。

少年野球を長く続けられる環境にするためには、「負担の見直し」と「柔軟な運営」が必要です。

まず、保護者の負担を減らしつつ、チーム運営を維持する仕組みを整えることが大切です。お茶当番の廃止だけでなく、指導者の意識改革や外部の協力を活用し、無理のない運営方法を確立することが求められます。

また、子ども自身が主体的に動ける環境を作ることも重要です。例えば、練習の準備や後片付けを選手自身が行うようにすることで、指導者や保護者の負担を軽減できます。

さらに、チームの運営を地域と連携しながら行うことも有効です。自治体や企業の支援を受けたり、クラウドファンディングを活用して設備を整えたりすることで、持続可能な活動を実現できます。

負担を分散し、柔軟な運営を取り入れることで、誰もが参加しやすい少年野球の環境を作ることができます。

少年野球におけるお茶当番の問題と今後の課題

- お茶当番は昔からの慣習として根付いており、簡単に廃止しにくい

- 保護者の負担が大きく、送迎や試合準備も重い負担となっている

- PTAと同様に、ボランティアが義務化しやすい構造になっている

- お茶当番の負担が野球離れを加速させ、競技人口減少の一因となっている

- SNSで廃止を求める声が増え、運営方法の見直しが進んでいる

- 指導者の意識改革や外部サポートの活用が求められている

- 負担を減らし、持続可能な少年野球の環境づくりが必要となっている